|

Aggiornamento 29-nov-2025

|

Comitato Scientifico Comitato di redazione I link Rapporti

ieri Guernica oggi Kiev e Gaza |

|

Lo Sviluppo sostenibile: Storia e tendenze La Green economy Agenda 2030 Bibliografia |

|

|

I cambiamenti globali: Clima Energia Trasporti Territorio |

|

|

Homepage del Comitato scientifico > Clima > I dati globali I dati italiani |

|

| IL CLIMA GLOBALE, LA SFIDA PRIMARIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | |

|

IL NEGOZIATO MULTILATERALE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO a cura del Comitato scientifico della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

2025, 27 NOVEMBRE. RIPARTIRE DALLA COP 30 di Toni Federico

Si è conclusa la COP 30 di Belém con alcuni significativi passi in avanti:

Ma senza risultati apprezzabili in molte materie, in particolare:

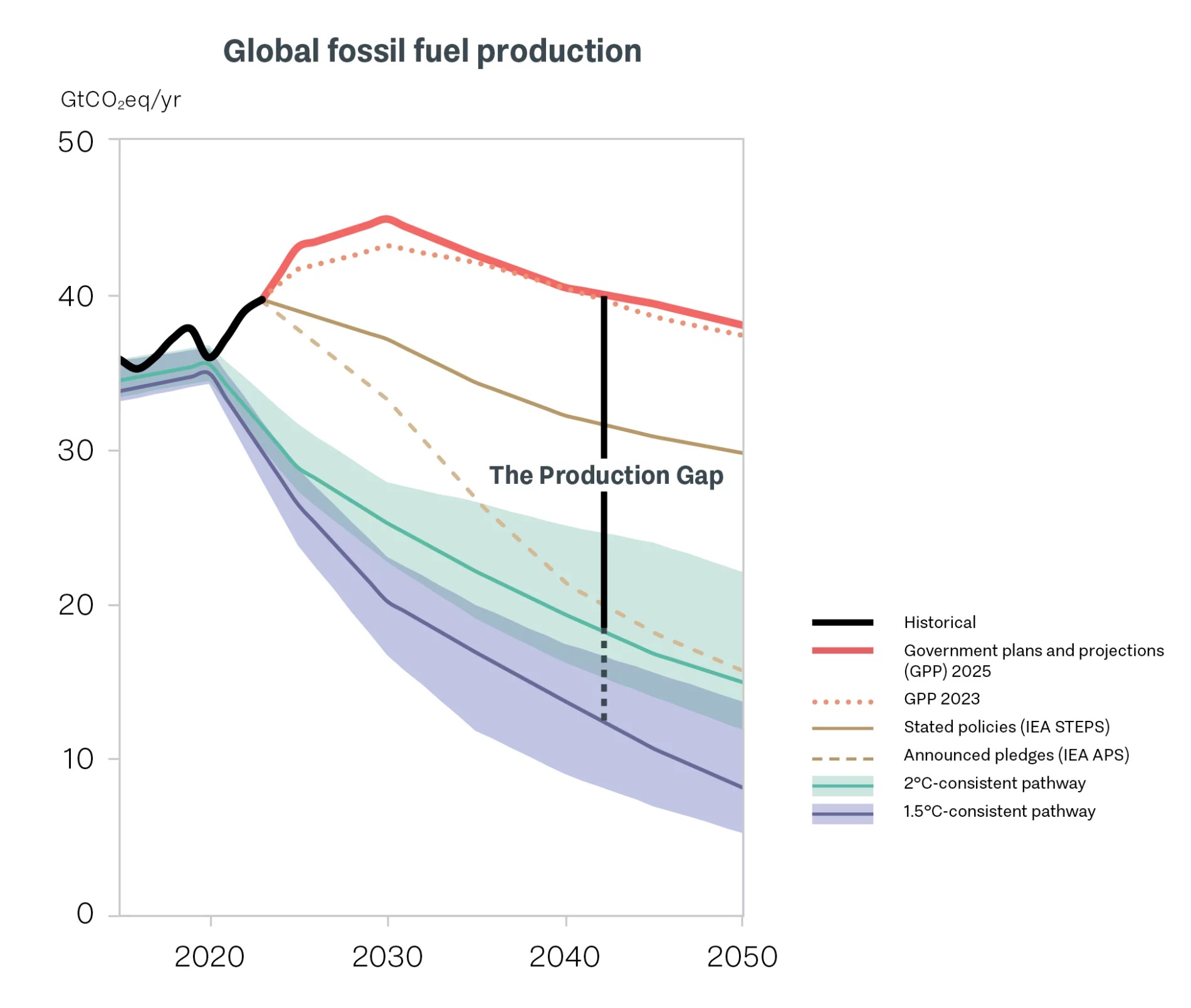

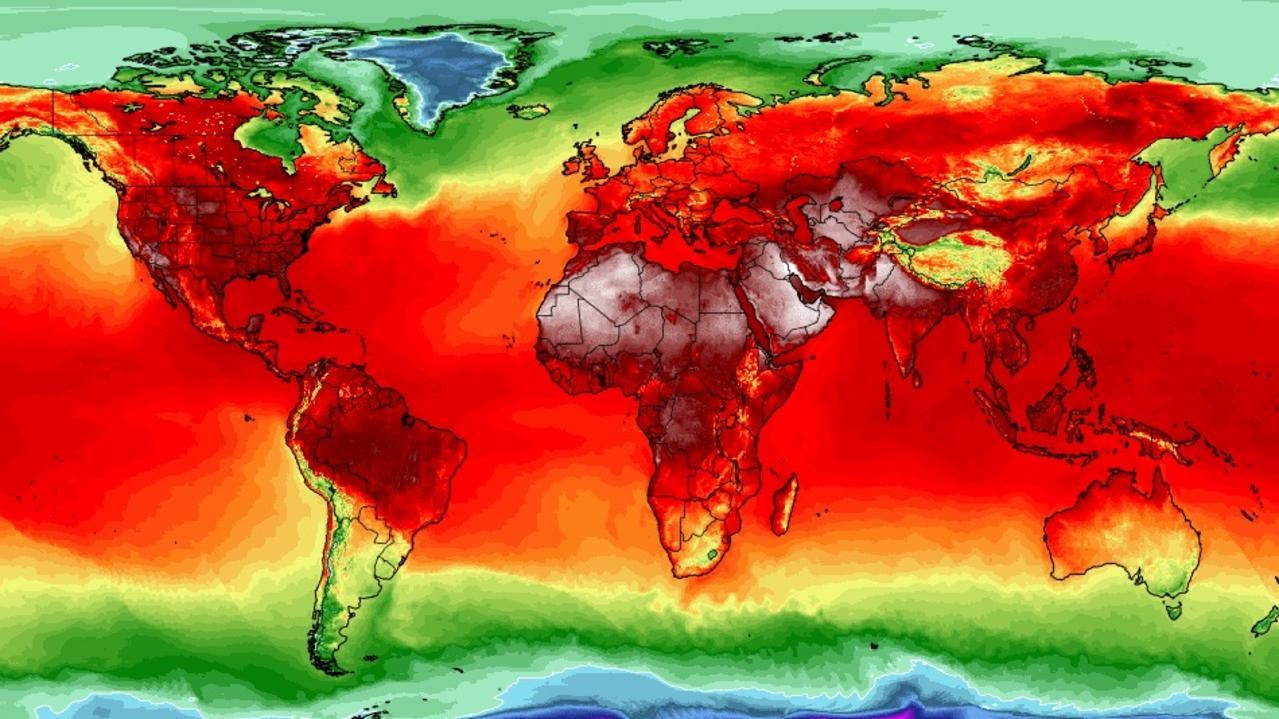

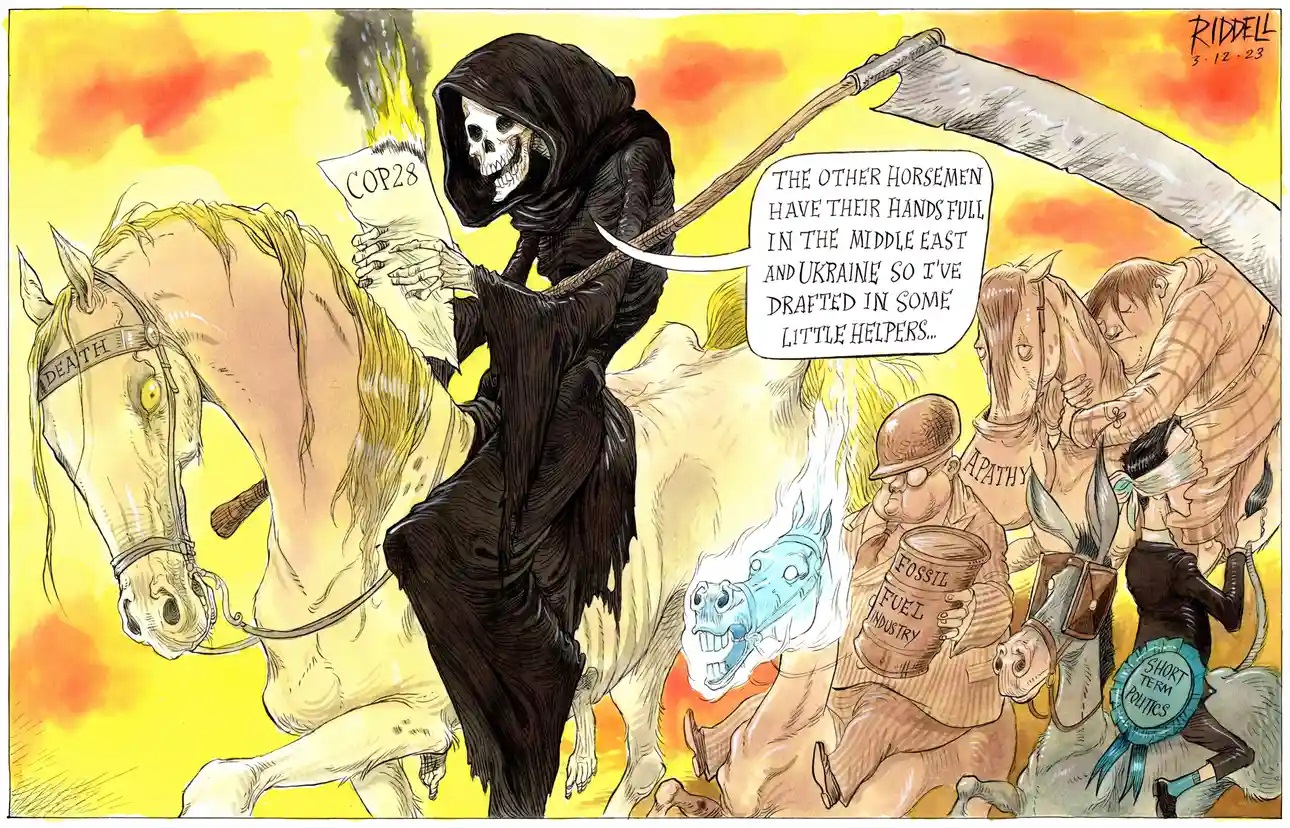

Il posizionamento sulla materia delle associazioni come la nostra si è dimostrato più che efficace e capace di individuare correttamente i temi ed i posizionamenti. Una parte della stampa e le associazioni italiane hanno dato resoconti chiari ed approfonditi della COP 30, in particolare I4C, ECCO, CGIL su Collettiva, WWF, e con essi alcuni giornali, La Repubblica, La Stampa, il Manifesto, il Fatto, il Domani. L’interesse del pubblico, in particolare dei giovani, resta da decifrare. Dunque che altro c’è da dire? Una risposta viene evocata dall’immagine di Gaza, ora colpita anche dalle piogge estreme, una metafora vivente del dramma dell’umanità nell’intreccio tra clima e guerra. Quale sostenibilità, quale lotta ai cambiamenti climatici senza cancellare le guerre dalla faccia della terra? Nessuno può sottrarsi da una scelta militante contro la guerra, secondo i dettami anche della nostra Costituzione. Quando fu approvata erano trascorsi più di due anni dalla fine della seconda guerra mondiale e la barbarie del conflitto si era rivelata tale da far ritenere la pace una soluzione obbligata per il futuro, perché un’altra guerra di simile portata si sarebbe combattuta con le pietre (A. Einstein). L’art. 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” è stato concepito in questo clima di necessaria fiducia per una condivisa opzione pacifista. Una scelta dettata anche dal senso di colpa di essere stati noi, purtroppo, a fare uso e abuso dell’elemento guerra nella vita dei popoli. Durante il Leaders’ Summit che si è svolto poco prima della COP 30, il presidente brasiliano Lula ha fatto riferimento ai conflitti in corso nel mondo, affermando che spendere il doppio in armi rispetto a quanto facciamo per l’azione climatica sta spianando la strada all’apocalisse climatica e che non ci sarà sicurezza energetica in un mondo in guerra. Non ha prodotto il risultato sperato. Infatti il programma della COP 30 non sembra riflettere le sue preoccupazioni, dato che non è menzionata alcuna iniziativa di pace nel calendario ufficiale e non c’è stata una giornata tematica dedicata alla pace, una differenza evidente rispetto alle COP 28 e 29, quando Baku aveva invocato una tregua globale per tutta la durata del vertice. Eppure non sono mancate nei corridoi della COP 30 le discussioni sul militarismo e sul suo costo per il pianeta. Uno studio multistakeholder ha mostrato come le forze armate globali producano il 5,5% di tutte le emissioni di gas serra. Se considerate come un paese, sarebbero il quarto maggiore emettitore, superate solo da Stati Uniti, Cina e India, producendo più emissioni dell’intero continente africano. La COP 30 è scivolata ai margini di una tempesta geopolitica, alimentata anche da promotori dell’economia cosiddetta oil&gas. Il legame tra scienza ed osservazioni climatiche e negoziato è di nuovo messo in discussione e sembra spezzato in favore di approcci politici basati sulle convenienze. Nessuno si salva, fatte rare eccezioni. La presidenza del Brasile ha scontato le forti contraddizioni interne, pur avendo perseguito risultati ambiziosi. Il paese è entrato a far parte dell’OPEC nel febbraio 2025, a pochi giorni dall’inizio della COP ha autorizzato nuove estrazioni di petrolio al largo della foce del Rio delle Amazzoni e ha ancora un problema aperto per la delimitazione dei territori indigeni. Il Sud del mondo rivendica giustamente una finanza riparativa, un sostegno tecnologico e un impegno prevalente nella decarbonizzazione da parte dei paesi ricchi del nord globale che hanno la responsabilità storica delle emissioni. Il Nord del mondo si è viceversa sbriciolato rispetto al vecchio impegno che i paesi sviluppati si erano assunti a Rio, oltre 30 anni fa, di farsi carico degli impatti e dei danni climatici di cui sono responsabili universalmente riconosciuti. La domanda di risorse a loro carico per il ripristino dei danni arrecati e dell’adattamento migra via via nel mondo dei sogni. Al Nord la cultura della sostenibilità non si è affatto spenta e alcune gerarchie sono ben riconoscibili. UK e Nord Europa restano i primi attori e hanno cercato di trascinare l’Europa in una posizione di leader mondiale con l’ausilio, va detto, di alcuni paesi mediterranei tra i quali manca ostentatamente l’Italia. Senza tanta convinzione e coerenza, visto che sta smantellando il Green deal a favore del riarmo, puntando tutto sulla neutralità tecnologica. La Cina sta cogliendo l’opportunità di mettersi alla guida di tutto il processo green ma la sua impostazione è infida, basata sulle convenienze commerciali, peraltro acquisite meritoriamente, così come il dominio dell’innovazione e della ricerca scientifica. L’India, forse, segue ma con il passo lento e numeri ancora piccoli rispetto al suo primato demografico. Da Australia e Giappone più ombre che luci. Ci sono poi gli arabi e gli altri petrostati, divenuti maestri nelle loro COP di un occasionale doppio gioco a differenza della Federazione russa che di gioco ne fa uno solo. Gli Stati Uniti, ufficialmente negazionisti, si sono sfilati dal processo negoziale e dagli obblighi finanziari. A lavorare per conto delle oil&gas hanno mandato i Paesi amici e i lobbisti. Il punto è che parlare dei governi del Nord del mondo non basta. Occorre mettere in questione tutta l’economia che conta e l’economia, si sa, è ortogonale rispetto ai sistemi di governo. Non diremo certo che questi ultimi non hanno parte in causa ma suggeriamo di andare a vedere dove nell’economia si annidano conservatori ed innovatori. Si usa dire che economia vuol dire capitalismo e, francamente, non troviamo argomentazioni contrarie. Sulla questione climatica di capitalismi ne vediamo almeno due Non sono diversi sui principi dell’accumulazione e sull’uso dei mercati e delle leve finanziarie. Forse le differenze si trovano nella visione del mondo e del futuro che guidano i rispettivi interessi. Chi deve vendere il gas e il petrolio, i fossili, può andare in conflitto con chi vuole salvaguardare la sopravvivenza nel tempo del proprio ruolo e dei relativi vantaggi. Abbiamo dato a questi ultimi l’ottimistico appellativo di green economy cui il mercato sembra sempre di più dare ragione, spinto dalla convenienza delle fonti energetiche rinnovabili e dell’economia circolare. Dalla Cina viene un messaggio che Belém ha messo a nudo: in assenza di un forte slancio politico per una maggiore ambizione, l'agenda climatica sarà guidata meno dal processo COP e più dalle forze economiche che si stanno sviluppando nel mondo reale. Non così la politica, sempre più retrotopica e short-termista. Resta la società civile, un magma ricchissimo di iniziative resistenziali e progressive. Le nuove tecnologie che, come l’AI, avrebbero dovuto interpretare la seconda transizione della modernità ecologica, sono in realtà finite nelle mani del ricchissimo sistema politico-militare mondiale portandosi dietro anche parte dell’innovazione green. Per garantire una giusta transizione serve un radicale cambiamento di sistema che superi l’attuale modello di uso, distribuzione e consumo delle risorse, in grado di garantire pace, equità, giustizia sociale, un’equa ripartizione delle risorse e della ricchezza, a livello globale e inclusivo e di tutelare i beni comuni e il benessere collettivo delle persone e della natura. In questa luce dove concentrare lo sforzo e gli impegni futuri? Battere in Europa il Black Deal montante, spinto da uno dei paesi più retrivi, l’Italia. Mantenere in Europa la leadership sulla sostenibilità e l’Agenda 2030. Al Parlamento UE è l’ora del Black deal: i popolari votano con l’estrema destra, con 382 voti a favore, 249 contrari e 13 astenuti affossano la sostenibilità per le imprese. L’intesa a destra si consuma sulla responsabilità e sulla rendicontazione delle multinazionali (due diligence): due direttive concepite per la tutela ambientale e dei diritti dei lavoratori contenute nel primo dei provvedimenti Omnibus. La direttiva si applicherà ora solo alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e con un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi: via l’obbligo per le imprese di richiedere informazioni sulla sostenibilità della filiera alle aziende partner, via anche la richiesta alle imprese di preparare un piano di business compatibile con gli obiettivi climatici stabiliti dagli accordi di Parigi. Ma in Europa sentiremo l’anomalia termica più che altrove e, stando alla visione concorde degli scienziati, confermata da Guterres alla COP 30, siamo ormai in overshoot, un terreno di alte anomalie termiche che ci porterà eventi estremi, alluvioni, ondate di calore, specie aliene in risalita, nuove malattie e quant’altro. A Belém si è detto che dovrà durare il minimo ma si è fatto poco Eliminare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e i vantaggi di sistema per i fossili. Finanziare l’adattamento in casa e nei paesi poveri Nel 2009 i governi del G 20 si impegnarono a eliminare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili. Poi, a margine della COP 26 di Glasgow, 35 paesi, fra i quali Italia, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e 5 istituzioni finanziarie pubbliche firmarono la Dichiarazione Clean Energy Transition Partnership, Cetp, il primo impegno politico internazionale per porre fine entro il 2022 ai finanziamenti pubblici a progetti energetici fossili privi di tecnologie di cattura della CO2 e a dare priorità alle energie green. In realtà gli onnipresenti combustibili fossili e il loro utilizzo hanno generato nel 2024 il 90% delle emissioni climalteranti globali. Il FMI ha stimato una cifra record: globalmente, 7.000 miliardi di incentivi sono arrivati al settore nel 2022, ovvero il 7,1% del Pil mondiale. I governi hanno sostenuto consumatori e aziende durante la crisi provocata dalla guerra in Ucraina e per il recupero economico post-pandemia. Per il 18% si è trattato di sussidi espliciti, diretti o indiretti, al comparto fossile ai suoi diversi livelli; mentre l’82% riguarda i sussidi impliciti. Il dato IISD dice che nel settore fossile sono stati investiti nel 2022 dai paesi del G20 in risposta alla crisi energetica 1400 miliardi di dollari in sostegni, sussidi, prestiti pubblici; più di quattro volte la media annuale del decennio precedente. Gran parte destinata ai consumatori, ma un terzo per la produzione fossile. E nella cifra non sono comprese le esternalità negative a carico di ambiente e salute. Fra il 2020 e il 2022 al comparto fossile sono arrivati direttamente finanziamenti pubblici per 142 miliardi di dollari. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha prodotto 237 milioni di tonnellate di CO2 in tre anni, mentre il conflitto a Gaza ha già superato le emissioni annuali combinate di Costa Rica ed Estonia. La guerra in Afghanistan è stata responsabile di ben 400 milioni di tonnellate di CO2, e il riarmo dell’Unione Europea potrebbe comportare altri 200 milioni di tonnellate di CO2, principalmente attraverso la produzione e il trasporto di armi, attività ad alta intensità di carbonio. Contrastare i falsi slogan come la neutralità tecnologica (trasporti, energia) e le false soluzioni, la CCS e i biocombustibili. Neutralità tecnologica e biocombustibili sono stati i contenuti della presenza italiana alla COP 30. Gli stakeholder dei fossili, in particolare da noi, fanno vaghi riferimenti al principio della neutralità tecnologica, se di principio si tratta o non piuttosto di un generico concetto o, anche meno, di uno slogan o di un modo di dire. La verità è che la neutralità tecnologica è sottoteorizzata e, di conseguenza, poco compresa. Pochi la hanno concettualizzata, e i legislatori lo hanno adottato senza un'indagine critica. Sebbene la neutralità tecnologica sia riconosciuta con diversi gradi di approfondimento dal WTO nel commercio di servizi, per gli ostacoli tecnici al commercio o per difendere la proprietà intellettuale e ora anche nel vocabolario dell’UE, spinta certamente da paesi come il nostro, il suo status nel diritto commerciale internazionale non è chiaro e resta tutto da definire, massimamente nei contesti complessi e multidisciplinari come l’energia, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Ci sono poi le vere e proprie false soluzioni come la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS, idrogeno blu, nucleare) che sono ugualmente oggetto di incentivi. Spesso spacciata per soluzione climatica soprattutto per i settori hard-to-abate come acciaio e la chimica pesante, la CCS viene usata in primo luogo per estrarre riserve difficili da raggiungere in una pratica chiamata Enhanced oil recovery (Eor). Rispetto alle rinnovabili, è una vera scappatoia, il cui costo ricade su contribuenti e consumatori. Italia e Brasile hanno lanciato a Belèm una campagna 4X per quadruplicare la produzione di biocombustibili. Il Brasile ha uno territorio incolto pari all’Etiopia e una grande produzione di canna da zucchero, ma l’Italia, povera di territorio, vuole solo garantire i suoi motori endotermici, immaginando probabilmente di comprare altrove i terreni per il biofuel, magari con il Piano Mattei, esportando insostenibilità come già accaduto con l’olio di palma indonesiano. Gli impatti ambientali possono essere generati in tutte le fasi della produzione e della lavorazione delle biomasse per i biocarburanti, ma tendono a predominare i processi legati al cambiamento dell’uso del suolo e all’intensificazione. Inoltre, convertire le foreste per la coltivazione di qualsiasi tipo può rilasciare quantità di gas serra che superano di gran lunga i potenziali risparmi derivanti dai biocarburanti (FAO). Merita ricordare che ’Italia presiede la Global Bioenergy Partnership (GBEP), lanciata alla 14° sessione della UNCSD nel 2006. Oltre 100 membri della comunità scientifica globale, inclusi rappresentanti del WRI e della Union of Concerned Scientists, in vista della COP 30 hanno firmato una lettera che invita i leader mondiali a limitare la pericolosa espansione dei biocarburanti. Bioenergy is a false solution conclude De Smog.

2025, SABATO 22 NOVEMBRE. I RISULTATI DI UNA COP 30 IN TONO MINORE

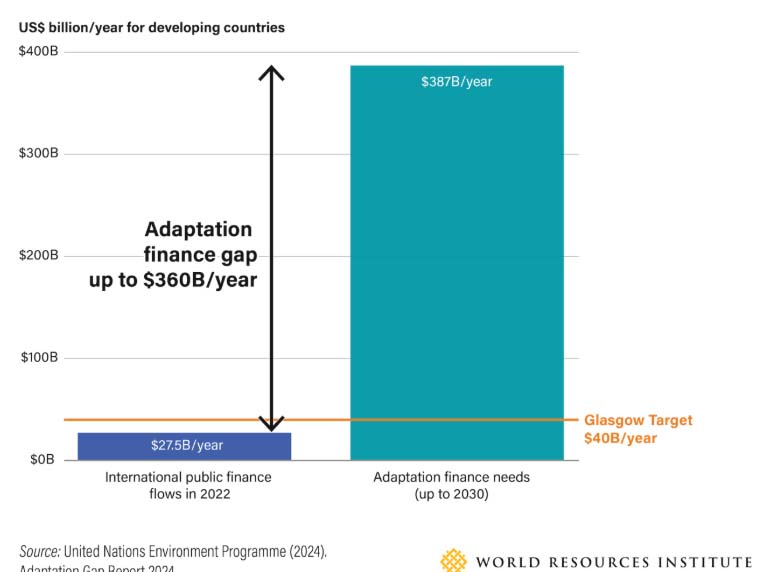

Tralasciamo la cronaca dei sussulti finali della COP 30, che non si sono fatti mancare manifestazioni oceaniche, un incendio e una valanga di critiche anche alla gestione brasiliana, cronache largamente documentate dai media e dalle agenzie specializzate, per riferirvi la sostanza delle conclusioni, con l'aiuto puntuale di un team meritevolmente messo su dagli inglesi di Carbonbrief. Global mutirão. La COP 30 ha visto i paesi concordare su una nuova decisione "global mutirão", un testo che chiede di triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035, una nuova "Missione di Belém" per aumentare le azioni collettive volte a ridurre le emissioni e, con grande delusione di molti paesi, nessuna nuova roadmap sulla transizione dai combustibili fossili e sull'inversione della deforestazione. La prima bozza del testo "global mutirão" è apparsa nelle prime ore di martedì mattina. Mutirão è una parola portoghese, che ha origine nella lingua indigena Tupi-Guarani, e si riferisce a persone che lavorano insieme per un obiettivo comune con uno spirito comunitario, qualcosa che la presidenza della COP 30 era desiderosa di sottolineare. La presidenza ha anche voluto chiarire che il testo mutirão non era un cover text. Tuttavia, come un testo di copertura, cercava di riunire questioni importanti che non erano all'ordine del giorno formale con obiettivi negoziati, proponendosi come l'accordo chiave della COP 30. La prima bozza riuniva le quattro grandi questioni: finanza, commercio, trasparenza e ambizione. Per la maggior parte degli elementi principali, la prima bozza elencava diverse opzioni. Ad esempio, il paragrafo 56 elencava tre diverse opzioni su come i paesi sviluppati potessero triplicare la spesa per i finanziamenti per l'adattamento, mentre il paragrafo 35 proponeva tre opzioni per una possibile roadmap per il phaseout dei combustibili fossili, inclusa una che diceva semplicemente nessun testo. La prima bozza ha suscitato l'immediata condanna di un gruppo di 82 nazioni che volevano un appello più ambizioso e certo per una roadmap sui combustibili fossili inclusa nel mutirão. Tuttavia, la CEO della COP 30, Ana Toni, ha dichiarato in una conferenza stampa, che una grande maggioranza dei gruppi di paesi consultati (non si sa quali) considerava una tabella di marcia sui combustibili fossili una linea rossa. Lula è tornato a Belém mercoledì e, mentre le speranze di un accordo rapido svanivano, ha trascorso il suo tempo conducendo incontri bilaterali con delegazioni di diversi gruppi negoziali con la speranza di far progredire i negoziati. Nessun nuovo testo mutirão è emerso entro giovedì, il giorno dell’incendio. Venerdì mattina presto, è emersa una seconda versione a lungo attesa della bozza. Questo testo chiedeva sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2030, una Missione di Belém per gli 1,5 °C guidata dalla presidenza e un acceleratore di attuazione volontario, oltre a una serie di dialoghi sul commercio. Non faceva riferimento a una tabella di marcia sui combustibili fossili, scatenando la condanna di paesi e attivisti. Con i diversi paesi ancora distanti anni luce sulle questioni chiave del mutirão, i negoziati si sono protratti per tutto venerdì. A un certo punto del pomeriggio di venerdì, i colloqui erano degenerati nel caos, quando la presidenza ha cercato di spostare le discussioni in tre riunioni informali su commercio, finanziamenti per l'adattamento e ambizione. Molti paesi si sono opposti alla mancanza di un punto sui combustibili fossili, mentre l'Arabia Saudita ha affermato che l'idea di prendere di mira il settore energetico era fuori discussione. Dopo una pausa, i colloqui sono ripresi, con la formazione di quattro gruppi, incluso uno sui combustibili fossili. Alle 10:00, la presidenza ha inviato un'e-mail ai delegati dicendo che un nuovo testo sarebbe stato presto diffuso e che sarebbe seguita una plenaria di chiusura. È emersa la versione finale del testo mutirão, che chiedeva un triplicamento dei finanziamenti per l'adattamento, ma senza una chiara linea di base e con una data obiettivo fissata al 2035, cinque anni dopo rispetto a una bozza precedente. Non conteneva ovviamente la tabella di marcia sui combustibili fossili. Nella plenaria di chiusura, il testo è stato adottato senza obiezioni. Dopo un breve applauso, Corrêa do Lago ha riconosciuto che alcuni paesi speravano in risultati più ambiziosi dal testo. Ha poi annunciato che la presidenza della COP 30 avrebbe presentato alla prossima COP due roadmap, sulla transizione dai combustibili fossili e sulla deforestazione. Ha aggiunto che la tabella di marcia sui combustibili fossili sarà guidata da una prossima conferenza sulla transizione dai combustibili fossili ospitata da Colombia e Paesi Bassi ad aprile. Corrêa do Lago ha poi rapidamente battuto il martelletto su altri testi chiave della COP 30, inclusi quelli sull'obiettivo globale sull'adattamento (GGA) e sui programmi di lavoro per la transizione giusta e la mitigazione. Tuttavia, Panama, sostenuta da altri paesi latinoamericani e dall'UE, è intervenuta in plenaria per dire che il suo tentativo di sollevare un intervento prima che il GGA venisse approvato con il martelletto è stato ignorato dalla presidenza brasiliana. Anche la Colombia è intervenuta, per dire che il suo tentativo di sollevare una bandiera prima dell'adozione del programma di lavoro sulla mitigazione è stato anch'esso ignorato. La plenaria di chiusura è stata sospesa per un'ora per consentire ulteriori consultazioni tra la presidenza e le parti insoddisfatte del processo di adozione. Dopo la ripresa della plenaria, i delegati hanno trascorso altre sei ore a battere il martelletto su altri testi, inclusi quelli sull'uguaglianza di genere e una serie di elementi più tecnici, oltre ad ascoltare ulteriori dichiarazioni da paesi e osservatori. In totale, sono state adottate più di 150 pagine di testo decisionale attraverso i vari organismi riuniti alla COP. La COP 30, l'undicesima conferenza sul clima più lunga della storia, si è ufficialmente conclusa alle 20:44 di sabato sera. Adattamento. Uno dei maggiori risultati negoziati alla COP 30 ha riguardato gli sforzi per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, con Corrêa do Lago che l'ha definita la "COP dell'adattamento". In particolare, i negoziatori avrebbero dovuto concordare un elenco di indicatori che consentissero ai paesi di misurare i loro progressi nell'ambito dell'obiettivo globale sull'adattamento (GGA). Alla fine, alla COP 30 è stata concordata una serie di indicatori molto ridotta. Tuttavia, le richieste di un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento hanno rapidamente catalizzato l'attenzione. Il documento finale chiede ai paesi di triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035. Nel 2021, alla COP 26 a Glasgow, era stato concordato l'obiettivo di raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento portandoli a 40 miliardi di $ entro il 2025. Tuttavia, un recente rapporto dell'UNEP ha rilevato che, nel 2023, le nazioni sviluppate hanno fornito solo 26 miliardi in finanziamenti per l'adattamento alle nazioni in via di sviluppo. Questo segna un calo rispetto ai 28 miliardi del 2022 ed è ben al di sotto del fabbisogno annuale di finanziamenti per l'adattamento per queste nazioni, che l'UNEP stima in circa 310 miliardi all'anno fino al 2035. L'UNEP ha avvertito che, in base alle tendenze attuali, le nazioni sviluppate non raggiungeranno l'obiettivo di Glasgow. Un negoziato su un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento per gli anni successivi al 2025 non era incluso nell'agenda della COP30. Nel corso della prima settimana, un nuovo obiettivo è stato proposto nelle discussioni sul GGA, sui Piani Nazionali di Adattamento (NAP) e sul Fondo per l'Adattamento. La proposta degli LDC di triplicare i finanziamenti portandoli a 120 miliardi entro il 2030 è stata sostenuta dagli Stati insulari di piccole dimensioni, dal gruppo africano, dal Grupo Sur e altri. Ha incontrato opposizione principalmente da parte dei paesi sviluppati dell'UE e dell'Environmental Integrity Group (EIG), che ha osservato che il riferimento a tale obiettivo sarebbe stato interpretato come un tentativo di rinegoziare il nuovo obiettivo quantificato collettivo (NCQG). Non avendo una sede ufficiale, la questione di un nuovo obiettivo per i finanziamenti per l'adattamento è stata affrontata nell'ambito delle consultazioni della presidenza. La prima bozza del mutirão includeva una serie di opzioni, tra cui quella di stabilire un obiettivo per i paesi sviluppati di triplicare la loro fornitura di finanziamenti per l'adattamento, con opzioni per far sì che ciò provenisse esclusivamente da fonti pubbliche e scadenze proposte del 2030 o 2035. C'erano anche proposte meno ambiziose, che si limitavano a esortare un triplicamento dei finanziamenti per l'adattamento o a riconoscerela necessità di un aumento generale di tali finanziamenti. Contemporaneamente, sono iniziati i negoziati sul GGA. Negli ultimi due anni, gli esperti hanno lavorato per trasformare un elenco di 10.000 potenziali indicatori per il monitoraggio dell'adattamento in soli 100. Il gruppo africano ha proposto un processo biennale di affinamento politico prima dell'adozione degli indicatori. I paesi latinoamericani ne hanno chiesto l'adozione alla COP 30. Il gruppo africano ha sostenuto che gli indicatori erano invasivi e che i paesi africani necessitavano di maggiori finanziamenti per adottarli. Gli indicatori non dovrebbero violare la sovranità dei paesi, chiedendo ai paesi di cambiare le loro leggi, le loro strategie. Si osservava che 48 degli indicatori richiedevano sostegno e finanziamenti per essere attuabili. Altre aree di disaccordo all'interno del GGA includevano visioni opposte su argomenti come la roadmap di adattamento di Baku e il concetto di adattamento trasformativo. Tuttavia, il principale punto critico sono rimasti gli indicatori. La questione è stata complicata dalla continua divisione all'interno dei gruppi di paesi in via di sviluppo. I ministri latinoamericani hanno sottolineato la necessità dei finanziamenti per l'adattamento, ma hanno continuato a enfatizzare la necessità di adottare gli indicatori. Le bozze dei testi negoziali hanno mostrato pochi progressi nella seconda settimana, con il numero di parti del testo non decise e tra parentesi che è raddoppiato arrivando a quasi 100. L'elefante massiccio nella stanza è la mancanza di finanziamenti per l'adattamento. Mentre i negoziati si avvicinavano alla conclusione, un nuovo testo ha apparentemente trovato un punto d'incontro. Includeva 59 dei potenziali 100 indicatori, sottolineando che essi non creano nuovi obblighi o impegni finanziari. Il testo conteneva anche piani per una visione Belém-Addis biennale per affinare ulteriormente gli indicatori. Questo testo è stato rilasciato lo stesso giorno e includeva un linguaggio indebolito che si limitava a chiedere sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento rispetto ai livelli del 2025 entro il 2030. Il testo finale del GGA ha mantenuto l'adozione dei 59 indicatori e il programma biennale volto a sviluppare una guida per rendere operativi gli indicatori di adattamento di Belém. Il GGA è stato approvato con il martelletto durante la plenaria di chiusura, ma ha incontrato una risposta mista. Sebbene ci siano stati applausi nella sala, i paesi latinoamericani, l'UE, il Canada e altri hanno espresso critiche e hanno detto di non poter sostenere il risultato. Panama, ad esempio, lo ha definito una bozza affrettata e ha sostenuto che non è così che si raggiunge un obiettivo globale sull'adattamento. La dichiarazione è stata accolta da un applauso. Dopo una pausa della plenaria, Corrêa do Lago ha richiesto un ulteriore lavoro sul GGA ai colloqui sul clima di Bonn nel giugno 2026. Il testo del GGA ha mantenuto un placeholder per un obiettivo di finanziamento per l'adattamento all'interno del testo finale del mutirão. In definitiva, questo ha riaffermato l'obiettivo di raddoppio di Glasgow, chiesto sforzi per triplicare i finanziamenti per l'adattamento e esortato i paesi sviluppati ad aumentare la traiettoria delle loro forniture finanziarie, rispecchiando in gran parte la bozza precedente. Tuttavia, la scadenza per l'obiettivo di triplicazione è stata posticipata di cinque anni e il riferimento al 2025 come linea di base per questo obiettivo è stato rimosso. Oltre al GGA e ai finanziamenti per l'adattamento, i negoziati sui NAP hanno fatto seguito a sessioni tese alla COP 29 e a Bonn, entrambe concluse senza accordo. All'interno dei negoziati sui NAP, la finanza è il problema principale. Alla fine, nella plenaria di chiusura della COP 30 è stata adottata, una decisione segnando la fine dello stallo nei negoziati sui NAP. Inoltre, si sono svolti negoziati nell'ambito del Fondo per l'Adattamento, con i paesi che hanno annunciato impegni finanziari verso il proprio obiettivo annuale di $300 milioni. Il testo finale nota con preoccupazione che l'obiettivo non è stato raggiunto e sottolinea l'urgenza di aumentare le risorse finanziarie. Mercati del carbonio ai sensi dell'Art.6 di Parigi. I mercati del carbonio, in particolare quelli relativi alle foreste, erano attesi come una priorità chiave per la presidenza brasiliana alla COP 30. Il 7 novembre, la presidenza brasiliana ha lanciato una coalizione globale sui compliance carbon markets, approvata da 18 paesi. La coalizione si propone di esplorare opzioni per promuovere l'interoperabilità dei mercati del carbonio di conformità nel lungo termine. Sebbene i riferimenti espliciti alla natura e ai progetti di crediting del carbonio basati sulla natura siano stati rimossi in una seconda bozza emessa a fine giornata del 15 novembre, il testo chiedeva comunque all'organo SB di di valutare la fattibilità economica dei suoi standard. Alla fine il punto è caduto perché molti paesi hanno visto lo sforzo di fornire indicazioni dettagliate all'organo di supervisione come un tentativo di microgestire il suo lavoro, creando incertezza per gli attori del mercato. La decisione finale sull'Articolo 6.4 ha concesso ai progetti di crediti di carbonio registrati sotto il CDM una proroga di sei mesi, fino a giugno 2026, per passare al nuovo mercato del carbonio dell'Accordo di Parigi. Ciò potrebbe consentire a ulteriori 760 milioni. La decisione richiede che il SB rafforzi i suoi processi di consultazione informando, contattando e includendo i popoli indigeni, le comunità locali e altri che non possono facilmente partecipare al complesso meccanismo. Sebbene ci siano meno regole che disciplinano lo scambio di carbonio da paese a paese ai sensi dell'Articolo 6.2, i paesi avrebbero dovuto presentare Rapporti iniziali di questi accordi bilaterali di scambio di carbonio per la revisione da parte di esperti tecnici prima della COP 30. Le prime sei revisioni sono state completate prima del summit. Una questione particolare in discussione alla COP 30 era il fatto che, fino ad oggi, tutti gli scambi ai sensi dell'Articolo 6.2 finora sono stati segnalati con incoerenze durante la revisione degli esperti. La decisione della COP 30 sull'Articolo 6.2 si limita a prendere atto di queste incoerenze e esorta i paesi a risolverle. Chiede inoltre ai revisori di spiegare chiaramente eventuali problemi riscontrati e come risolverli. Misure commerciali unilaterali. Dopo diversi tentativi falliti di inserire all'ordine del giorno delle precedenti COP le "misure commerciali unilaterali" legate al clima, come la regolamentazione sulla deforestazione e il CBAM dell'UE, la questione è stata affrontata a Belém nell'ambito delle discussioni guidate dalla presidenza e si è riflessa nel risultato chiave del summit. Questa decisione istituisce tre dialoghi annuali sul commercio, che si terranno durante le riunioni intersessionali di Bonn nel 2026, 2027 e 2028. Inoltre, riafferma che le misure climatiche, incluse quelle unilaterali, non dovrebbero costituire restrizioni commerciali che siano arbitrarie o discriminatorie. Questa è la prima menzione in assoluto delle misure commerciali in una decisione generale di una COP. Sebbene la questione del commercio abbia ricevuto una significativa attenzione negli ultimi summit, non è nuova per il regime climatico delle Nazioni Unite. A Belém, la questione di tali misure era stata sollevata ancora una volta dalla Bolivia per conto dei Paesi in via di sviluppo con idee affini (LMDCs, un gruppo che include Cina, India e altri). La domenica, a metà della COP, la presidenza ha pubblicato un riassunto delle sue consultazioni, contenente cinque opzioni per una decisione sulle misure commerciali, inclusi dialoghi, tavole rotonde o la creazione di una piattaforma. L'UE sostiene fermamente il modo in cui le misure commerciali supportano l'azione per il clima, ma i paesi in via di sviluppo hanno reali preoccupazioni su come tali misure si manifesterebbero. Accanto alle discussioni sotto la presidenza, queste misure hanno continuato a emergere in diversi flussi negoziali, inclusi quelli sulla transizione giusta (just transition), sulle misure di risposta e sulla tecnologia. La decisione finale sul programma di lavoro per la transizione giusta ha rimosso tutti i riferimenti al commercio, sebbene abbia riconosciuto il ruolo dei piccoli agricoltori e della produzione alimentare. L'agricoltura è il secondo più grande inquinatore dopo i combustibili fossili e il più grande datore di lavoro nel mondo. Dobbiamo passare a un'agricoltura più sostenibile, ma deve accadere in modo equo per proteggere posti di lavoro, mezzi di sussistenza, famiglie, comunità e la sicurezza alimentare globale.

Molti osservatori temevano che i biocarburanti sarebbero stati inclusi nelle negoziazioni o nella decisione generale della COP 30.

Anche la decisione finale del mutirão globale non ha avuto alcuna menzione esplicita di biocarburanti, combustibili di transizione o combustibili sostenibili. Riforma della COP. Si sta manifestando un crescente interesse per la riforma del processo climatico delle Nazioni Unite. Era per la prima volta nell'agenda della COP a Belém, sotto il titolo, "disposizioni per le riunioni intergovernative", lettere dalla presidenza. Le idee sul tavolo includevano il limitare le dimensioni delle delegazioni nazionali, così come il far decadere i punti all'ordine del giorno e limitare il numero di nuove questioni che potevano essere aggiunte. In definitiva, la COP 30 ha adottato conclusioni minime che si limitano a invitare le parti a perseguire l'efficienza nella considerazione dei punti all'ordine del giorno durante le sessioni. I colloqui continueranno l'anno prossimo. Il risultato è stato un un nulla di fatto. Normalmente gli Arrangements for Intergovernmental Meetings non sono un punto all'ordine del giorno delle COP e non sembrava che le parti fossero desiderose di discuterne molto a Belém. La necessità di rendere il regime climatico delle Nazioni Unite più efficiente era stata riconosciuta dalla presidenza brasiliana della COP in una lettera pubblicata a maggio, che affermava: riconoscendo le crescenti richieste di cambiamento alle COP, la presidenza della COP 30 invita tutte le parti a riflettere sul futuro del processo stesso. Qualsiasi speranza che ciò potesse portare a una riforma sostanziale è stata rapidamente stroncata dalla prima bozza di testo sul punto all'ordine del giorno, pubblicata il 13 novembre. Questa contava solo cinque paragrafi, prendendo atto degli sforzi del segretariato per raggruppare gli eventi sul mandato e concordando di continuare le discussioni a Bonn nel giugno 2026. Una bozza più lunga è apparsa il 14 novembre, richiamando e riaffermando il testo concordato nella riunione di Bonn a giugno. Questa è stata poi formalmente adottata alla fine della prima settimana di colloqui. Tuttavia, ha poca attinenza con le idee più sostanziali proposte dagli esperti, che andavano dall'introduzione del voto alle restrizioni su quali paesi possono ospitare la COP. Il processo è diventato sempre più caotico e proceduralmente complesso. Una manciata di punti è stata all'ordine del giorno della COP per anni, ma è essenzialmente dormiente. Altri sono ripetuti per ragioni politiche. Altri ancora, come a Belém, ricevono tutta l'attenzione politica, pur essendo esclusi dall'agenda. L'agenda ha urgente bisogno di essere snellita e razionalizzata. Alcuni osservatori speravano che un punto separato all'ordine del giorno, chiamato "cooperazione con altre organizzazioni internazionali", potesse portare a un nuovo risultato sostanziale che unisse più strettamente il lavoro delle tre convenzioni di Rio su cambiamento climatico, perdita di biodiversità e desertificazione. Scienziati e politici hanno chiesto per anni che il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità vengano affrontati in modo più coeso. Dopo essersi impegnata a fare della COP 30 una COP della natura, la presidenza ha tenuto consultazioni su questo punto, tentando di raccogliere sostegno per un nuovo risultato ambizioso.

2025, SABATO 15 NOVEMBRE. LE PLENARIE DI STOCKTAKING DI MIDTERM CONCLUDONO LA PRIMA SETTIMANA DELLA COP 30

Durante la sessione plenaria di chiusura degli Organi Sussidiari, quelli che hanno gestito il Summit di Bonn del giugno di quest'anno con limitata fortuna, molti gruppi e paesi hanno preso la parola per esprimere la loro delusione riguardo allo stato dei negoziati su tecnologia, ricerca e questioni di genere. La Presidenza ha illustrato il piano per la prosecuzione dei negoziati durante la seconda settimana della conferenza. La sera, il Presidente della COP 30, Corrêa do Lago, ha informato i delegati sul percorso da seguire durante la seconda settimana della conferenza. Ha spiegato che i negoziati continueranno su tre livelli che si influenzeranno reciprocamente: consultazioni ministeriali su questioni che beneficeranno di orientamento politico; ulteriori lavori tecnici sulle questioni ancora irrisolte, da concludersi martedì 18 novembre; continuazione delle consultazioni della Presidenza, anche sulla cooperazione con altre organizzazioni internazionali. Le consultazioni ministeriali da lunedì si svolgeranno sui seguenti temi co-facilitate da coppie di ministri: questioni relative al Global Stocktake; obiettivo Globale sull’Adattamento; finanza; mitigazione; transizione giusta; tecnologia; questioni di genere. Le consultazioni della Presidenza continueranno riguardo a: gli NDC, i rapporti biennali di trasparenza (BTRs), l’Articolo 9.1 dell’Accordo di Parigi (obbligo di finanziamento da parte dei paesi sviluppati) e le misure commerciali restrittive unilaterali (UTMs). Le opinioni espresse finora saranno raccolte in una nota di sintesi per guidare le discussioni successive. Il Presidente Corrêa do Lago ha annunciato che un “Mutirão” a livello ministeriale e di capi delegazione si riunirà all’inizio della seconda settimana, dopo aver ascoltato i report dei co-facilitatori ministeriali. Le Parti hanno approvato questo approccio. La Coalizione per le Foreste Pluviali ha sottolineato la necessità di lasciare Belém con una tabella di marcia per arrivare alla deforestazione zero entro il 2030.

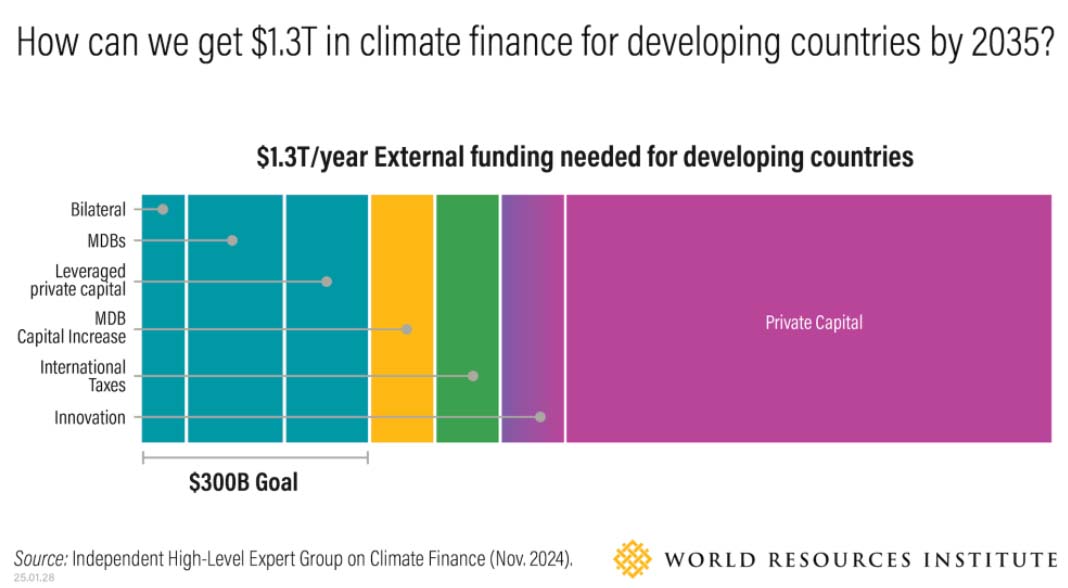

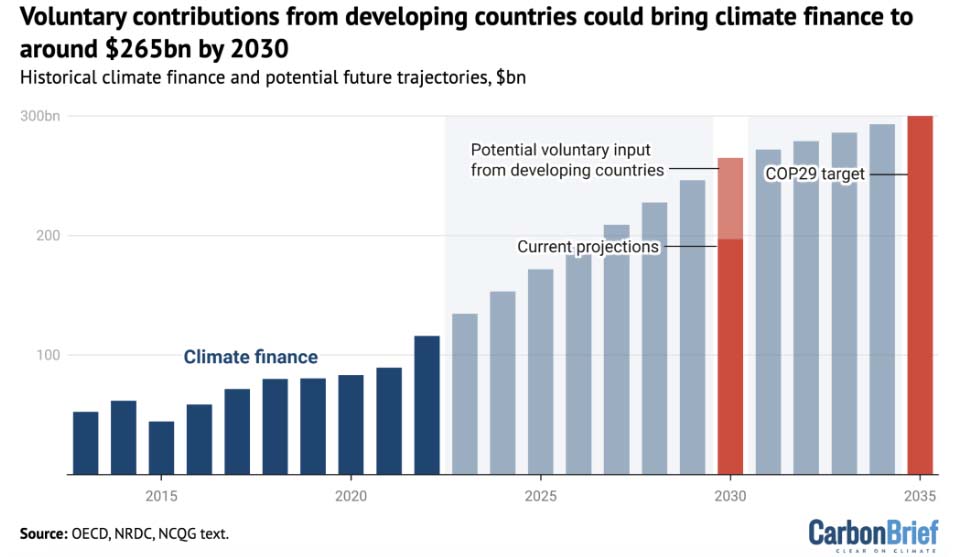

La COP 30 è arrivata al giro di boa con la maggior parte delle questioni chiave ancora da definire, dopo una plenaria di verifica di sabato sera che ha offerto ai delegati molti spunti di riflessione durante la pausa domenicale. La prima settimana si è svolta in relativa calma poiché la presidenza brasiliana ha indirizzato le questioni più spinose, non formalmente presenti in agenda, verso ampie consultazioni. Le discussioni sull’aumento dell’ambizione nella riduzione delle emissioni, sulla fornitura di finanziamenti da parte dei paesi sviluppati, sulle misure commerciali unilaterali e sulla rendicontazione nazionale delle azioni per il clima sono state aperte, costruttive e trasparenti, secondo il Presidente. Egli preparerà una nota riassuntiva sulle discussioni relative a tali temi, che sarà pubblicata domenica, come base affinché i paesi possano proseguire il lavoro. Ma mentre i ministri atterrano nella città amazzonica senza testi di decisione da discutere in molte aree, i lavori tecnici rallenteranno e i confronti politici si intensificheranno. Invocando lo spirito brasiliano del “Mutirão”, simbolo di unione e collaborazione, Corrêa do Lago ha delineato il suo piano per la settimana successiva, modellato su tre percorsi paralleli: la roadmap per l’abbandono dei combustibili fossili, l’Obiettivo Globale di Adattamento, con l’obiettivo di lasciare Belém con un accordo sugli indicatori, e il Programma di lavoro per la transizione giusta. Coppie di ministri provenienti da paesi sviluppati e in via di sviluppo inizieranno a raccogliere posizioni sugli aspetti che richiedono accordi politici ad alto livello, tra cui riduzione delle emissioni di gas serra, finanziamento e adattamento. Dovranno riferire alla presidenza entro martedì, permettendo ai paesi di capire quanto sono vicini – ad un esito positivo. Nel frattempo, le consultazioni della presidenza sui quattro temi privi di un canale negoziale proseguiranno, mentre il presidente della COP convocherà all’inizio della prossima settimana un incontro “Mutirão” con ministri e capi delegazione per integrare i vari risultati. I negoziati sull’adattamento, tema di elezione della COP 30, restano ostaggio del finanziamento. Finalizzare una lista di 100 indicatori per misurare i progressi nell’adattamento agli eventi meteorologici estremi e all’innalzamento dei mari, dopo due anni di lavoro, poteva sembrare facile tanto che la presidenza sperava di chiudere il dossier nella prima settimana dei negoziati. Così non è stato: i gruppi negoziali di Africa, America Latina e paesi arabi hanno deciso di utilizzare la discussione sugli indicatori per l’Obiettivo Globale di Adattamento come piattaforma per esercitare pressione sui governi ricchi per avere maggiori finanziamenti. All’inizio della settimana, come si è detto, hanno chiesto due anni in più per discutere anche come pagare l’adattamento. A metà dei negoziati, con i ministri in arrivo lunedì, la versione più recente del testo era piena di parentesi, segno di totale dissenso. Il testo contiene due opzioni principali: una che non prevede alcun riferimento al tema e l’altra che riflette la proposta dei paesi in via di sviluppo per un nuovo obiettivo quantificato pari a 120 - 150 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 (proposta LDC e Arabi). L’attuale obiettivo, fissato alla COP 26 nel 2021, prevedeva che i governi donatori fornissero almeno 40 miliardi di dollari l’anno entro il 2025. Ma, con i tagli ai bilanci della cooperazione in molti paesi, le stime attuali indicano un probabile esborso di appena 25 miliardi, un enorme divario rispetto alle necessità. Alcune parti del testo pubblicato oggi mirano anche a evitare che ai paesi in via di sviluppo venga richiesto di finanziare le proprie misure di adattamento e affermano che gli indicatori sarebbero volontari e lasciati alla scelta dei paesi, per evitare che venga imposto a tutti cosa fare per rendere più resilienti agricoltura, acqua, salute e infrastrutture. il testo, infine, riconosce l’urgenza di fornire finanziamenti pubblici aggiuntivi e certi. Fonti credibili indicano che potrebbe essere più probabile destinare all’adattamento una quota dei 300 miliardi di dollari all’anno che i paesi sviluppati si sono impegnati a mobilitare per le nazioni più povere entro il 2035 nell’ambito dell’NCQG. Oggi il presidente della COP 30 ha ospitato un attesissimo evento informale sulla Baku-Belém Roadmap, il documento che dà continuità alla COP finanziaria dell’anno scorso e che dovrebbe tracciare la strada per arrivare a 1.300 miliardi di dollari l’anno per i paesi in via di sviluppo entro il 2035. Ma la sessione non ha fornito orientamenti chiari e ha sollevato timori che la roadmap possa essere accantonata a Belém. Sette relatori, tra cui il capo dell’ONU per il clima Simon Stiell, hanno letto dichiarazioni nella prima metà della sessione, ribadendo i punti principali della roadmap: un elenco di misure che potrebbe contribuire a raggiungere i 1.300 miliardi. Alcuni governi, Kenya, Cina, Colombia, hanno espresso feedback per lo più positivi chiedendo che il tema venga discusso formalmente nel regime Onu sul clima.Alla domanda se la roadmap potrebbe essere accolta formalmente alla COP, Corrêa do Lago ha risposto che un movimento sta iniziando, ma vedremo come reagiranno i paesi ma pensa che sia improbabile che ciò accada a Belém.

Sabato la

presidenza della COP 30 ha lanciato un forum per i paesi per discutere clima

e commercio, visto dal Brasile come una delle sue iniziative di punta al di

fuori dei negoziati formali. Il commercio è stato uno dei temi più

controversi al vertice di Belém, dopo che uno dei gruppi dei paesi emergenti

aveva chiesto di inserire un punto in agenda sul tema all’inizio dei

negoziati. Dopo una settimana di consultazioni, i paesi non hanno ancora trovato un accordo sul fatto di aprire una discussione su questo tema alla COP 30 e le prime reazioni all’iniziativa brasiliana sono state tiepide. Un negoziatore dell’UE ha dichiarato mercoledì che il blocco non vuole affrontare controversie commerciali alla COP, poiché queste competono al WTO. Non possiamo infine fare a meno di testimoniare la marcia per il clima che torna nelle strade della COP. Popoli indigeni, attivisti climatici, organizzazioni femministe, clown, frati, ciclisti e molti altri si sono riuniti oggi per la Grande Marcia dei Popoli, una manifestazione per chiedere giustizia climatica e protezione dei territori. Migliaia di persone hanno partecipato alla prima marcia fuori dalla sede della COP in quattro anni; le ultime tre conferenze si erano infatti svolte in Egitto, Emirati Arabi Uniti e Azerbaigian, contesti in cui le proteste di piazza nei pressi del summit non erano autorizzate. Durante la prima settimana della COP, sono stati soprattutto i popoli indigeni a guidare le due maggiori azioni della società civile: una flottiglia sul delta del Rio delle Amazzoni mercoledì e un blocco dell’ingresso del centro congressi venerdì. Uno dei leader indigeni ha dichiarato che erano lì per combattere e per portare la rivendicazione di resistenza e lotta del popolo, ribadendo la loro richiesta di un faccia a faccia con il presidente Lula. 2025, VENERDì 14 NOVEMBRE. SI CONCLUDE LA PRIMA SETTIMANA DELLA COP 30. POCA LUCE IN FONDO AL TUNNEL Al di là della cronaca del negoziato climatico a COP 30, assicurata da numerose iniziative mediatiche spesso di ottima qualità, giunti alla metà del percorso ci sembra opportuno tirare le fila delle tematiche che stanno occupando spazio a Belém. Ad oggi i punti fermi sono davvero pochi rispetto alla lista della spesa ed alla stessa Agenda enunciata dal Presidente brasiliano iunedì ed appare pertanto piuttosto inutile lanciarsi in congetture sugli esiti di questa COP che si presentano non solo incerti, ma che sembrano relegati in uno spazio marginale, ai confini del mondo, lontano dall'attenzione dei big della politica impegnati in altre faccende, come a farsi la guerra l'un l'altro. è il mondo ad essere a rischio, non solo il clima. Comunque andiamo per punti:

Adattamento. Uno dei risultati chiave attesi della COP 30 su mandato di Bonn è un accordo su una lista di 100 indicatori da utilizzare per misurare i progressi verso l’obiettivo globale sull’adattamento (GGA). Dopo due anni di lavoro degli esperti, i negoziati sono iniziati con una lista proposta ridotta da quasi 10.000 indicatori possibili. Nonostante l’attenzione al GGA da parte della presidenza della COP 30 e di altri Paesi, sono rapidamente emerse divisioni sulla tempistica per l’adozione degli indicatori. In particolare, il Gruppo Africano ha richiesto un programma di lavoro di due anni per perfezionare ulteriormente la lista, mentre altre parti stanno spingendo affinché gli indicatori vengano adottati a Belém come previsto. Mercoledì è stata pubblicata una nota informale che raccoglieva elementi per una bozza di decisione. In modo significativo, per la prima volta sotto il GGA, è incluso un invito ai paesi sviluppati ad almeno triplicare il loro contributo collettivo ai finanziamenti per l’adattamento entro il 2030, con un obiettivo di 120 miliardi di dollari. Ciò riecheggia un obiettivo originariamente proposto dal gruppo negoziale dei Paesi meno sviluppati (LDC), sostenuto dal Gruppo Africano, dal Gruppo Arabo e dai Paesi di AILAC (Associazione dell’America Latina e dei Caraibi). Mitigazione e transizione giusta. Nel corso dell’ultimo anno, gruppi della società civile hanno richiesto l’istituzione di un meccanismo per attuare i principi della transizione giusta. Questa richiesta ha guadagnato slancio mercoledì nelle negoziazioni del programma di lavoro sulla transizione giusta (JTWP), quando il G77 e la Cina hanno chiesto lo sviluppo di un Belém Action Mechanism (BAM). Cile, l’Alleanza degli Stati Insulari (AOSIS), l’India e altri paesi in via di sviluppo hanno sostenuto il meccanismo. Tuttavia, Norvegia, Regno Unito, Australia e Giappone si sono opposti. Sono riemersi anche altri punti di lunga data, tra cui le misure commerciali unilaterali, come il CBAM europeo, i riferimenti ai combustibili fossili e l’allineamento agli obiettivi globali sulle temperature. Nel programma di lavoro sulla mitigazione (MWP), i negoziatori stanno cercando di costruire sui due dialoghi tenuti quest’anno. I temi principali alla COP 30 sono i collegamenti tra l’MWP e il global stocktake e il futuro del programma stesso. Sono riemerse vecchie divisioni, incentrate soprattutto sul mandato dell’MWP e sul potenziale sviluppo di una piattaforma digitale come parte della sua continuazione. Il risultato storico del primo global stocktake, concordato alla COP 28 di Dubai, invitava tutti i paesi a contribuire a una transizione dai combustibili fossili e ad implementare un dialogo sulle ambizioni. Due anni dopo, i paesi sono ancora in stallo su cosa tale dialogo debba discutere. Molti vogliono che copra tutte le parti dello stocktake, inclusa la transizione energetica, mentre altri vogliono che si concentri esclusivamente sulla finanza climatica. Vi sono anche disaccordi sul fatto che il dialogo dovrebbe avere risultati concreti, incluso un processo formale per continuare a discutere le questioni sollevate. Dopo il fallimento nel raggiungere un accordo alla COP 29, l’ultima bozza di testo mostra che le parti sono altrettanto distanti a Belém, a quasi metà del vertice. Finanza. La finanza climatica per i paesi in via di sviluppo non occupa una posizione di rilievo nei negoziati formali della COP 30. Tuttavia, come dimostrato dal suo ruolo nelle discussioni sull’adattamento e nella disputa sull’agenda, la finanza ha ancora il potenziale di far deragliare i lavori. Prima della conferenza, le presidenze della COP 30 e della COP 29 hanno pubblicato la loro roadmap da Baku a Belém, che esplora come la finanza potrebbe essere aumentata a 1,3 trilioni di dollari entro il 2035. Il LSE londinese di Stern ha pubblicato una nuova analisi che dimostra la fattibilità di questo obiettivo, facendo leva sulla finanza privata. Tuttavia, senza una collocazione nei negoziati di Belém, non è chiaro come o se la roadmap sarà stata portata avanti dai governi oltre la COP 30. L'Europa perde la leadership climatica (Natalie Tocci su The Guardian). L’azione per il clima è da tempo una politica di punta dell’Europa. Tuttavia, alla COP 30, la leadership europea è in discussione. Dalla deforestazione al mercato delle emissioni, politiche vitali vengono annacquate in nome della competitività. Ma l’Europa sta rinunciando ad un ruolo di guida, per quanto problematico, per confondersi nella palude reazionaria del trumpismo dilagante. Gli inglesi lo chiamano gentilmente backlash, noi più prosaicamente ritirata. Dieci anni fa, a Parigi, la situazione era molto diversa, quando alla COP 21 fu raggiunto lo storico accordo basato su un’intesa tra Stati Uniti e Cina, una condizione difficile da replicare oggi, e la sua ambizione fu rafforzata dall’azione congiunta dell’Europa con un ampio gruppo di paesi del sud globale. L’accordo di Parigi ha spianato la strada al Green Deal europeo nel 2019, che ha sancito per legge l’obiettivo della neutralità climatica nell’UE entro il 2050 e ha introdotto il primo piano completo al mondo per raggiungerla, con un solido insieme di misure di prezzo, regolamentazione e finanziamento. Nell’immaginare la transizione, i politici europei non ne hanno considerato sufficientemente l’impatto sociale. Il correttivo che va sotto il nome di just transition, per coinvolgere e compensare chi rischiava di perdere ci sono stati, ma non sono bastati. Regioni e lavoratori dipendenti da industrie ad alta intensità di carbonio, gruppi sociali svantaggiati e paesi più poveri colpiti in modo sproporzionato dalla crisi climatica e dalle conseguenze economiche della transizione sono stati tutti penalizzati. Le critiche a queste mancanze sono legittime, ma l’UE ha indubbiamente supportato i propri impegni con azioni concrete, investendo seriamente nel progetto. Oggi in Brasile, però, la leadership climatica europea potrebbe sgretolarsi. Non solo perché gli Stati Uniti si sono nuovamente ritirati dall’accordo di Parigi e l’amministrazione Trump sta attivamente cercando di minare gli impegni degli altri paesi, compresi quelli europei. Né solo perché paesi del sud globale, dall’India e l’Indonesia agli Stati del Golfo e alla Turchia, si rifiutano di sacrificare la crescita per il clima, attribuendo la crisi al nord globale, soprattutto all’Europa. È anche perché la stessa Europa, travolta da un’ondata revisionista di greenlash, rischia di scomparire dall’azione. Dopo la pandemia di Covid-19 e l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, la narrativa dominante sul potenziale del Green Deal di stimolare investimenti e innovazione è cambiata. Gruppi nazionalisti e dell’estrema destra hanno guadagnato terreno trasformando il Green Deal in un mostro ideologico: un progetto guidato da liberali e sinistra, consapevolmente o inconsapevolmente in combutta con la Cina, per indebolire l’Europa. Queste forze, insieme alle potenti lobby dei combustibili fossili e dell’agricoltura, hanno ripetutamente sostenuto che il Green Deal avrebbe causato la deindustrializzazione dell’Europa e permesso a Pechino di sfruttare nuove interdipendenze verdi. Come osservava Hannah Arendt decenni fa, più le falsità si ripetono, più si radicano come convinzioni. Le critiche al Green Deal sono passate dalle frange politiche al centrodestra, amplificate anche da pressioni esterne dell’amministrazione Trump e dei principali esportatori di gas come il Qatar. Washington e Doha, ad esempio, hanno minacciato di trattenere le forniture di gas a meno che l’UE non attenuasse o abbandonasse i propri requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità. L’Europa si è allineata ritirando di fatto ogni obbligazione EGR per le imprese ed il Green Deal è praticamente scomparso dal vocabolario europeo, sostituito da parole come competitività, neutralità tecnologica e semplificazione burocratica, insieme al riarmo. Gli ottimisti speravano che fosse solo uno spostamento retorico per rendere la politica climatica più accettabile sul piano politico. Purtroppo la realtà è più preoccupante. L’UE ha significativamente indebolito i suoi piani di riduzione delle emissioni per il 2040, inserendo clausole di revisione che permettono passi indietro in caso di rallentamento economico e affidandosi a crediti di carbonio scientificamente discutibili. Non sorprende che governi di estrema destra in Italia e nell’Europa centrale e orientale abbiano guidato questa ritirata. L’UE ha inoltre rinviato l’estensione del mercato delle emissioni a case e trasporti, così come l’attuazione del regolamento sulla deforestazione. E potrebbe ancora rimandare o indebolire il divieto previsto per il 2035 sulle nuove auto con motori a combustione. Altri arretramenti sono attesi sotto la copertura della semplificazione burocratica, con il suo pacchetto omnibus che rischia di minare la sostenibilità, la due diligence e, tra le altre misure, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM). Gran parte di ciò equivale a un autogol dell’Europa che rimarrà senza una visione di futuro, prona ad un tipo di archeocapitalismo, indebitata all’acquisto di armi americane ed avendo perduto categorie chiave della modernità come l’innovazione e la ricerca scientifica e, pericolosamente, incrinando la sua tradizione di welfare, diritti e democrazia. Quando l’UE si è fatta promotrice della leadership climatica, non lo ha fatto solo per idealismo, ma anche perché, come continente povero di combustibili fossili, la sua sicurezza energetica e la sua prosperità dipendevano da essa. Ed è proprio per questo che la Cina, anch’essa importatrice di idrocarburi, ha seguito l’esempio europeo nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi. Eppure, mentre la Cina accelera, l’Europa rallenta, dimenticando che i principi climatici e la prosperità economica sono interdipendenti. Il paradosso si approfondisce mentre l’Europa mina la propria reputazione globale come leader climatico. Per esempio, questo dietrofront fa apparire la Cina più virtuosa di quanto non sia. I paesi europei si erano impegnati a ridurre le emissioni tra il 66,3% e il 72,5% entro il 2035 in vista della COP 30. Ma l’annacquamento dell’ultimo minuto di questi obiettivi getta un’ombra sull’ambizione, soprattutto a confronto con la Cina, che punta solo a una riduzione del 10% nel prossimo decennio. L’introduzione prevista per il 1° gennaio 2026 del CBAM sui prodotti importati ha già spinto paesi come Brasile, Turchia e Giappone a introdurre o rafforzare sistemi nazionali di prezzi del carbonio per evitare il dazio europeo. Ma invece di celebrare questo successo come prova dell’efficacia del meccanismo, l’UE ora potrebbe tornare sui suoi passi, cedendo alla pressione per un suo radicale ridimensionamento prima della piena attuazione. L’Europa è nettamente davanti alla Cina e agli Stati Uniti sul fronte dei finanziamenti per il clima. Tuttavia, il deterioramento delle relazioni con il sud globale significa che l’Europa ha meno forza combinata per fare pressione sulla Cina affinché rispetti le proprie responsabilità. Ci consola che, nel quadro geopolitico internazionale desolante, nel pieno trionfo del capitalismo oil&gas, che proprio in questi giorni celebra i suoi fasti lontano da Belém, non siamo i peggiori. L’Europa resta in prima linea nel percorso verso le emissioni nette zero in termini di obiettivi, politiche e finanziamenti. Ma agire nel proprio interesse significa continuare a guidare l’avanzamento del clima e ritrovare una comunanza politica con il sud globale.

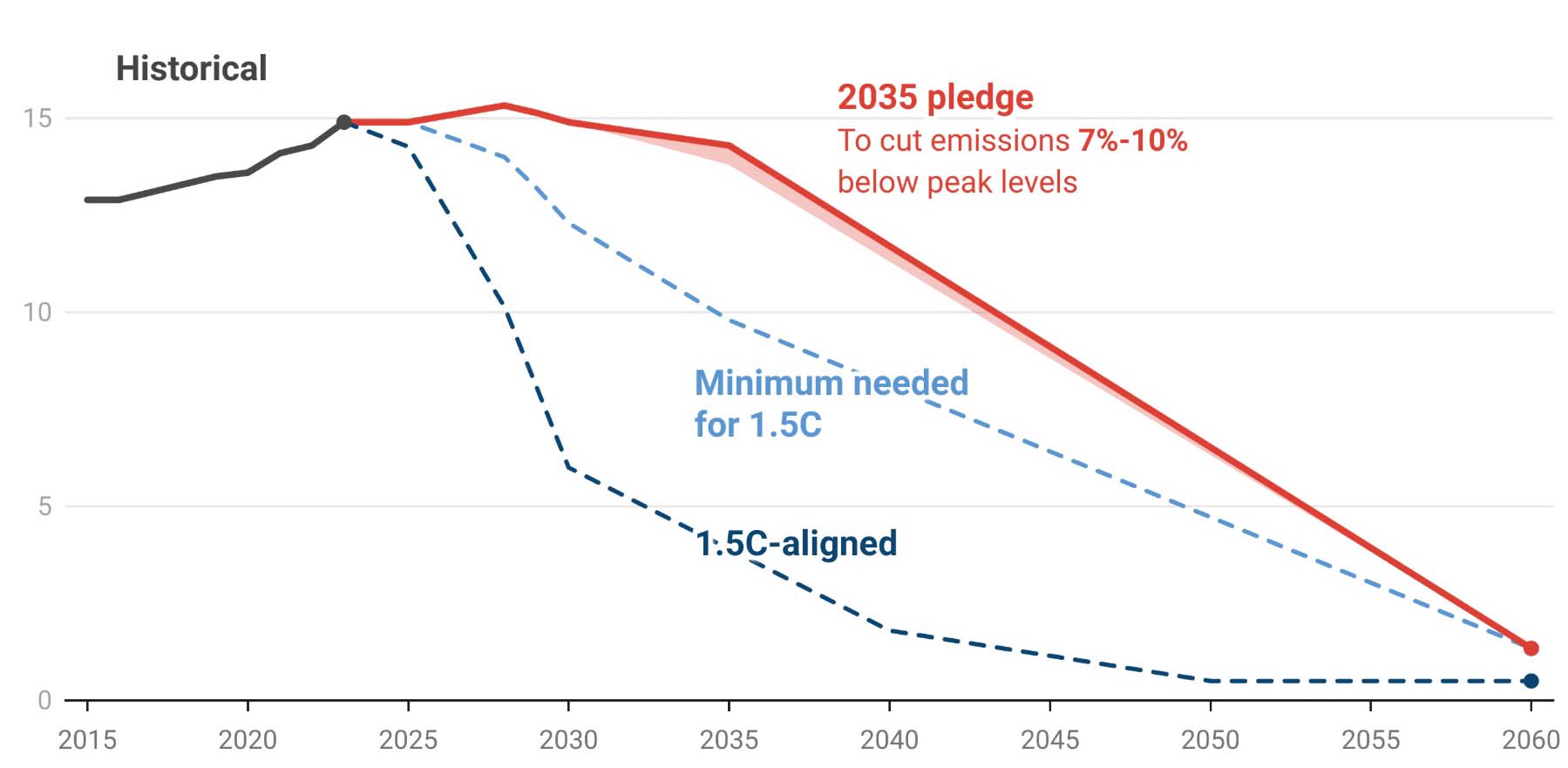

Ma i critici avvertono che il ritiro degli Stati Uniti lascia campo libero nei negoziati sul clima, in particolare mentre la Cina, oggi principale emettitore di gas serra al mondo, espande rapidamente le sue industrie delle rinnovabili e dei veicoli elettrici. Il governatore della California Gavin Newsom all’inizio della settimana ha pubblicamente dichiarato che l’America è finita, competitivamente parlando, se non si sveglia e non capisce cosa sta facendo nelle catene di approvvigionamento, nel modo in cui sta dominando la manifattura, nel modo in cui sta occupando ogni spazio. A differenza degli anni precedenti, quando la Cina aveva un padiglione modesto con appena qualche posto a sedere per panel tecnici e accademici, il suo padiglione alla COP 30 occupa uno spazio di primo piano vicino all’ingresso, accanto al paese ospitante, il Brasile. Onoriamo l’eredità e realizziamo la visione di Parigi guidati da un futuro condiviso, ha dichiarato giovedì il vicepresidente di CATL, il più grande produttore di batterie al mondo. Avanziamo insieme nella cooperazione climatica e costruiamo un mondo pulito e bello. Il colosso delle batterie fornisce già un terzo delle batterie ai produttori di veicoli elettrici, tra cui Tesla, Ford e Volkswagen. È la prima volta che CATL ospita un evento a una COP, con l’obiettivo di raggiungere governi e ONG. Poco prima, il viceministro cinese dell’ecologia aveva dichiarato a una platea gremita che lo status della Cina come principale produttore mondiale di energia rinnovabile porta benefici ai paesi, in particolare nel sud globale. Il colosso cinese dei veicoli elettrici BYD ha introdotto una flotta di veicoli ibridi plug-in compatibili con biocarburanti prodotti nel suo stabilimento di Bahia, in Brasile, per l’utilizzo alla COP 30. Sia il presidente della COP André Corrêa do Lago sia l’amministratrice delegata Ana de Toni hanno elogiato il ruolo della Cina come leader nella tecnologia per l’energia pulita. La Cina ha dimostrato leadership non solo portando avanti la propria rivoluzione energetica, ma grazie alla sua capacità produttiva su larga scala possiamo ora acquistare tecnologie low-carbon a prezzi competitivi. La Cina è determinata non solo a continuare a essere un leader stabile nell’Accordo di Parigi, rafforzando la governance climatica, ma anche a intraprendere azioni molto concrete per sostenere altri paesi. La Cina sta svolgendo un ruolo più sottile dietro le quinte dei negoziati, colmando il vuoto lasciato dagli Stati Uniti. Poco alla volta, la Cina sta agendo come garante del regime climatico. La Cina ha avuto un ruolo decisivo nel raggiungere un accordo sull’agenda della COP 30 prima ancora che iniziassero i negoziati, mentre negli anni precedenti i suoi diplomatici non intervenivano se non in presenza di questioni chiave per loro. La Cina è in grado di unire gli ampi interessi del mondo in via di sviluppo, dalle grandi economie emergenti come i BRICS alle piccole nazioni in via di sviluppo. Ha collaborato strettamente con le controparti cinesi in quattro accordi bilaterali sul clima, tra cui quello che sbloccò l’intesa di Parigi. Tendono a essere molto duri e assumere posizioni difficili come facevano gli Stati Uniti, ma poi diventano pragmatici verso la fine, dice Reuters. Devono trovare un risultato che nessuno ritenga tanto negativo da bloccarlo. Ci sono opinioni scettiche che dicono che se la Cina avesse voluto, avrebbe fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni più ambizioso di quanto annunciato a settembre che prevede un taglio delle emissioni di almeno il 7% rispetto al picco entro il 2035. La Cina aveva fissato un obiettivo di riduzione del 18% delle emissioni per il periodo 2021-2025, ma entro la fine di quest’anno avrà raggiunto solo circa il 12%. Ciò significa che dovrebbe realizzare una riduzione di circa il 22-24% nei cinque anni successivi per rispettare il suo principale impegno climatico per il 2030: una diminuzione dell’intensità di carbonio del 65% rispetto ai livelli del 2005. Che le emissioni diminuiscano o meno quest’anno ha un’importanza altamente simbolica. Avendo promesso di raggiungere il picco delle emissioni prima del 2030, i responsabili politici cinesi hanno lasciato aperta la specifica del momento esatto del picco. Il nuovo obiettivo cinese sulle emissioni di gas a effetto serra per il 2035, annunciato da Xi a settembre, è stato fissato come una riduzione del 7-10% rispetto a un livello di picco non definito, rendendo evidente che i decisori politici stanno ancora pianificando un picco tardivo, appena prima del 2030. 2025, 10 NOVEMBRE, LUNEDì. SI APRE LA 30th CONFERENZA DELLE PARTI SUL CLIMA

È tempo di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti. Oggi, dopo accese discussioni, le nazioni hanno finalmente concordato un ordine del giorno per la conferenza. Il presidente brasiliano spera che i paesi prendano in considerazione l’elaborazione di un piano per abbandonare i combustibili fossili, ma è la Presidenza, André Corrêa do Lago, a chiedersi come si potrà mai fare. Tra i possibili temi in agenda c’è anche la definizione di come i paesi ridurranno ulteriormente le emissioni, dato che i piani attuali sono ancora insufficienti per limitare il riscaldamento estremo. Entro la mattina di lunedì, 106 governi avevano presentato nuovi piani climatici. I delegati vogliono inoltre affrontare il tema delle emissioni agricole, un argomento spesso trascurato, vista la difficoltà di modificare le pratiche agricole e zootecniche fondamentali per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza di molti paesi. Tra i paesi in via di sviluppo c’è un movimento per promuovere soluzioni e tecnologie che possano rendere l’agricoltura più efficiente e meno inquinante. La presidenza brasiliana è riuscita a evitare uno scontro imminente su una serie di nuove proposte di agenda avanzate da alcuni paesi prima della conferenza. La maggior parte delle questioni controverse è stata rinviata a consultazioni, con un aggiornamento previsto per mercoledì. Ci si promette perfino di affrontare la questione se i paesi possano ancora lavorare per mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. I gruppi in prima linea contro il cambiamento climatico, tra cui i paesi dei Caraibi e del Pacifico, hanno insistito affinché i negoziati affrontino l’obiettivo a lungo termine di limitare l’aumento della temperatura. Non era chiaro se i paesi avrebbero cercato di negoziare un accordo finale entro la fine dell’evento, un obiettivo difficile in un anno di politica globale tesa e di sforzi statunitensi per ostacolare la transizione dai combustibili fossili. Alcuni, tra cui il Brasile, hanno suggerito di concentrarsi su obiettivi minori che non richiedano il consenso generale, come la lotta alla deforestazione, dopo anni di COP conclusesi con promesse ambiziose ma in gran parte non mantenute. Nelle ultime settimane persino l’ONU ha ammesso che superare la soglia di 1,5 °C è inevitabile. Oggi, le Nazioni Unite hanno pubblicato nuovi calcoli aggiornati che mostrano come gli impegni nazionali ridurrebbero le emissioni globali di gas serra previste per il 2035 del 12% rispetto ai livelli del 2019, due punti percentuali in più rispetto al mese scorso, prima dell’arrivo dei nuovi NDC. Un’analisi aggiornata dell’ONU di tutti i piani climatici nazionali finora presentati mostra alcuni progressi nella direzione giusta, con una riduzione prevista del 12% entro il 2035 rispetto al 2019. Ma gli scienziati avvertono che la diminuzione dovrebbe essere di circa il 60% per avere buone probabilità di limitare il riscaldamento a 1,5 °C. Andremo quindi in overshoot. Il nuovo rapporto ONU tiene conto anche degli impegni più recenti, compresi quelli di Cina ed Unione Europea, ma resta ancora molto al di sotto della riduzione del 60% necessaria per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C soglia oltre la quale il cambiamento climatico produrrebbe impatti molto più gravi. I negoziatori sono stati raggiunti dai leader indigeni, arrivati domenica in barca dopo aver percorso circa 3.000 chilometri dalle Ande. Chiedono di avere un ruolo maggiore nella gestione dei loro territori, mentre il cambiamento climatico si aggrava e industrie come miniere, disboscamento e trivellazioni petrolifere penetrano sempre più in profondità nelle foreste. “Vogliamo assicurarci che smettano di fare promesse e comincino a proteggere, perché noi, come popoli indigeni, siamo quelli che soffrono di più gli impatti del cambiamento climatico”, ha dichiarato Pablo Inuma Flores, leader indigeno del Perù. Il tema dell’adattamento sta diventando sempre più importante, poiché i paesi non riescono a ridurre abbastanza le emissioni che riscaldano il pianeta da evitare gli episodi meteorologici estremi sempre più frequenti. Un rapporto delle Nazioni Unite del mese scorso ha stimato che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno fino a 310 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per prepararsi. Non è chiaro da dove arriveranno tali fondi. Dieci tra le principali banche di sviluppo mondiali, sotto pressione per liberare più risorse a favore dell’azione climatica, hanno dichiarato oggi che continueranno a sostenere questa necessità. Germania e Spagna hanno promesso 100 milioni di dollari a un altro programma, i Fondi d’Investimento Climatico (CIF), che finanziano progetti per rafforzare la resilienza climatica nei paesi in via di sviluppo. La direttrice dell’organizzazione ha elogiato il Brasile per aver posto il tema come una priorità della COP 30, dopo anni in cui l’adattamento era scivolato in basso nell’agenda dei vertici ONU sul clima. Attirare finanziamenti privati per questa causa resta difficile: i progetti di resilienza offrono rendimenti economici più bassi rispetto a quelli per le energie rinnovabili, che contribuiscono direttamente alla riduzione delle emissioni. Un rapporto di settembre ha affermato che il finanziamento pubblico resta cruciale. Attualmente, i fondi privati costituiscono solo il 3% dei finanziamenti per l’adattamento, ma questa quota potrebbe salire al 15% con politiche adeguate. Abbiamo bisogno di risorse che fluiscano direttamente verso i partner locali e le comunità che già guidano la risposta ricostruendo case,ripristinando i mezzi di sussistenza e proteggendo i sistemi sanitari dagli shock climatici. 2025, 6 - 7 NOVEMBRE. a belem si incontrano i leader mondiali che vogliono ancora dare impulso alla lotta contro i cambiamenti climatici