|

La Green economy: saggi e monografie Homepage del Comitato scientifico

|

||

|

Home Green economy e green jobs assessment L'economia circolare Le iniziative nazionali Saggi e monografie L'Europa Le NGO Rio+20 |

||

|

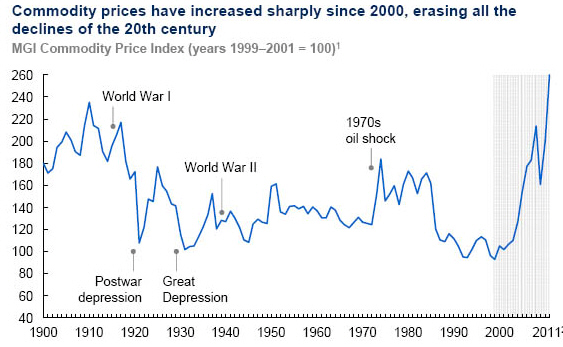

Novembre 2011: Il Rapporto Mc Kinsey Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs McKinsey Global Institute, McKinsey Sustainability & Resource Productivity Practice Questo Rapporto tratta in profondità il problema della scarsità delle risorse ed è quindi uno tra i massimi riferimenti per la Green economy. Nel corso del secolo passato i costi progressivamente decrescenti delle risorse hanno sostenuto la crescita economica globale. Nonostante la domanda di risorse quali energia, cibo, acqua e dei materiali sia cresciuta, essa è stata compensata dall’offerta in espansione e dagli aumenti di produttività con cui erano utilizzate le risorse offerte. Ma questo quadro relativamente benigno ora è cambiato. Il ritmo senza precedenti e la scala della crescita dell’economia nei mercati emergenti hanno continuato a spingere la domanda ed i prezzi per la maggior parte delle risorse sono aumentati con il passaggio del secolo. I prezzi delle risorse e la loro volatilità potrebbero ancora aumentare con le nuove forniture di alcune risorse che diventa più costoso estrarre; inoltre i prezzi delle risorse diventano più interdipendenti e le ricadute degli effetti ambientali impattano sulla resa delle colture e sulla disponibilità di acqua. Queste tendenze potrebbero alimentare il protezionismo e dare luogo disordini politici di varia natura. In assenza di interventi per ampliare l'offerta e incrementare la produttività delle risorse, l'economia globale potrebbe entrare in un'era di più elevati prezzi delle risorse, più volatili con un aumentato rischio di shock legati alle risorse. Ciò avrebbe conseguenze negative per la crescita economica, il benessere dei cittadini (in particolare quelli basso reddito), le finanze pubbliche e l'ambiente. Il Rapporto della Mc Kinsey si propone di offrire nuove intuizioni sul modo in cui la domanda di risorse si è evoluta e sugli scenari dei prossimi venti anni. Analizza come la domanda può essere soddisfatta attraverso l’allargamento delle forniture e una più alta produttività delle risorse con l'innovazione tecnologica che potenzialmente gioca un ruolo centrale con le nuove tecnologie che si sviluppano in tutti i sistemi di approvvigionamento delle risorse. Il Rapporto discute e quantifica i rischi aumentati per le risorse e per l’ambiente e le opzioni per affrontarli. Il Rapporto esamina anche ciò che i decisori politici e il settore privato dovrebbero fare per fronteggiare gli incombenti limiti delle risorse. Le teorie maltusiane che, ricordiamo, prevedono l’insufficienza tendenziale delle risorse, hanno trovato conferma in particolare nella relazione del Club di Roma sui limiti alla crescita nei primi anni 1970. Ma la tesi dominante del 20° secolo era che il mercato sarebbe venuto in aiuto per fornire un'offerta sufficiente e la produttività necessaria delle risorse. Questa tesi si è in gran parte dimostrata corretta fino a fine secolo, guidata da una combinazione di progresso tecnologico e la scoperta di nuove fonti di approvvigionamento a basso costo. L’indice MGI (McKinsey) dei prezzi in termini reali delle materie prime è diminuito di quasi la metà nel corso del 20° secolo, benché la popolazione mondiale sia quadruplicata e l’output economico globale sia aumentato di 20 volte, con una conseguente crescita della domanda per le diverse risorse tra 600 e 2.000%.

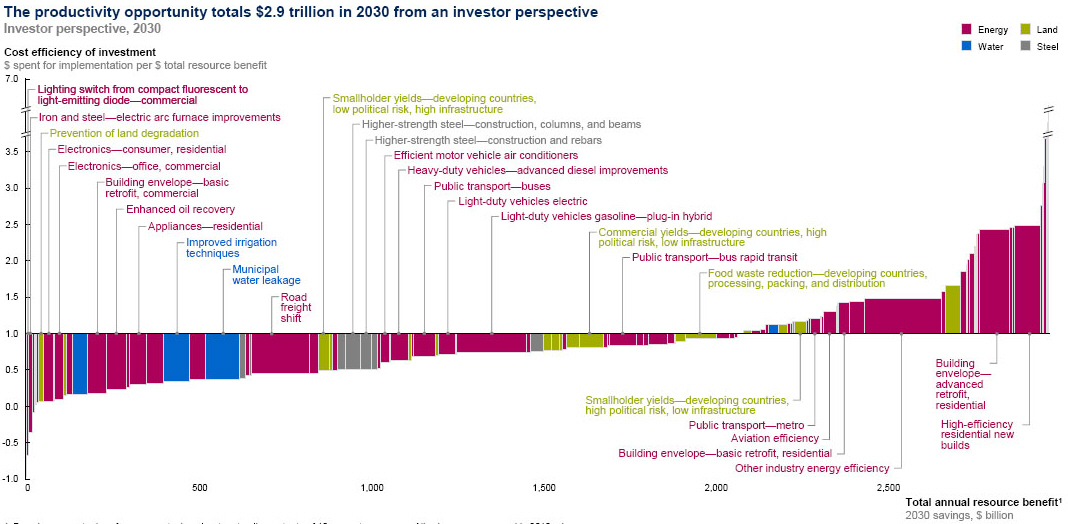

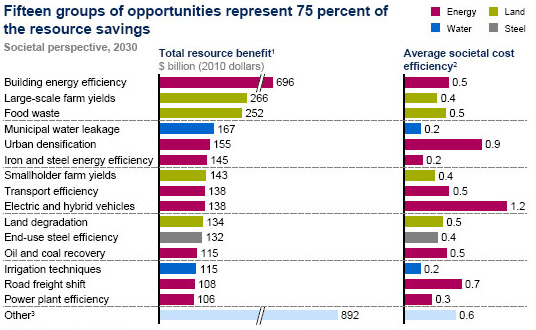

La scarsità prevista per i prossimi 20 anni sembra probabile che sia molto diversa da quelle che si sono periodicamente verificate nella storia. Intanto ci saranno fino a tre miliardi di nuovi consumatori della classe media (stimati oggi in 1,8 miliardi), facendo salire la domanda di tutte le risorse. Questo avverrà in un momento in cui trovare nuove fonti di approvvigionamento ed estrarle sta diventando sempre più difficile e costoso, nonostante il miglioramento tecnologico. Il degrado dell'ambiente, esso pure causato dalla crescita del consumo di risorse, aumenta la vulnerabilità dei sistemi di fornitura delle risorse. Il cibo è il caso più evidente di vulnerabilità, ma non l’unico. I cambiamenti dei regimi delle precipitazioni e l'uso accresciuto dell'acqua potrebbe avere un impatto significativo sul 17% di energia idroelettrica, come anche sulle centrali a combustibili fossili e sui metodi di estrazione mineraria ad alta intensità di acqua. Non v’è altro rimedio che realizzare una rivoluzione della produttività delle risorse paragonabile ai progressi compiuti dalla produttività del lavoro nel corso del 20° secolo, ma non sarà facile. Si stima che solo il 20% delle innovazioni sono facilmente realizzabili mentre circa il 40% sono difficili da realizzare a fronte di numerosi ostacoli. Inoltre, quand’anche l'aumento dell'offerta e della produttività delle risorse siano sufficienti a soddisfare la richiesta di risorse, probabilmente non saranno sufficienti per impedire un riscaldamento globale al di sopra dei 2°C, che potrebbe già oggi essere inevitabile, o per alleviare la povertà di risorse che colpisce tante persone. Le ulteriori modifiche del mix delle fonti di approvvigionamento delle risorse e gli investimenti supplementari necessari per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e della povertà delle risorse potrebbero a loro volta creare un salto in avanti dei prezzi. La ricerca Mc Kinsey suggerisce che uno sviluppo molto più rapido delle tecnologie delle energie rinnovabili potrebbe viceversa portare a un rapido declino in termini di costi. L’ energia solare potrebbe diventare disponibile a circa 1 $ per watt entro il 2020, rispetto a più di 8 $/W nel 2007 e 4 $/W nel 2010. I governi dovranno prendere in considerazione l’eliminazione di più di 1 trilione di $ sovvenzioni per le risorse, compresa l'energia e l'acqua, che oggi mantengono i prezzi artificialmente bassi e incoraggiare l'uso inefficiente di questi prodotti. Per affrontare il cambiamento climatico, i governi dovrebbero anche garantire, attraverso meccanismi come il mercato del carbonio, che i prezzi delle risorse catturino il costo del loro impatto sull'ambiente. I risultati principali dei sette capitoli di questa vasta relazione si possono così riassumere: 1. I prezzi delle risorse progressivamente calanti hanno sostenuto la crescita economica globale nel corso del 20° secolo; 2. Il mondo potrebbe stare entrando in un'era di prezzi alti e volatili delle risorse. I fattori ambientali limiteranno la produzione. La maggiore erosione del suolo, l'estrazione eccessiva di riserve di acque sotterranee, l'acidificazione degli oceani, la deforestazione, gli stock ittici in declino, gli imprevedibili effetti moltiplicatori dei rischi del cambiamento climatico e altri effetti ambientali non consentiranno la espansione incontrollata della produzione di risorse. C’è inoltre una crescente preoccupazione per le disuguaglianza. Si stima che circa 1,3 miliardi di persone non hanno accesso all'elettricità e 2,7 miliardi si affidano ancora alla biomassa tradizionale per cucinare. Circa 925 milioni sono sottonutrite nel mondo e circa 884 milioni non hanno accesso all’acqua potabile. La Banca Mondiale stima che i recenti aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari hanno spinto 44 milioni di persone in povertà nella seconda metà del 2010 (anche se alcuni agricoltori, in genere i più grandi, ne hanno beneficiato). Con la rapida diffusione tra i consumatori a basso reddito di tecnologie come i telefoni cellulari, queste persone hanno acquisito una voce politica più forte, circostanza che consentirà loro di rivendicare risorse e diritti. 3. Soddisfare la futura domanda di risorse richiederà una grande espansione dell'offerta. Al contrario, dall’ottobre 2010 all’Aprile 2011, la Cina, l'India e il Vietnam, tra gli altri, hanno contingentato l'esportazione di almeno trenta minerali, dai 25 nel corso dei 12 mesi precedenti (dati WTO); 4. Un passo in avanti nella produttività delle risorse è possibile. Per contribuire a scegliere le priorità per le iniziative di produttività delle risorse disponibili, Mc Kinsey ha sviluppato una curva integrata dei costi delle risorse (in figura). In questa curva sono state raggruppate più di 130 potenziali misure in favore della produttività delle risorse. All'elaborazione di questa curva Mc Kinsey ha dedicato uno specifico rapporto "Setting priorities for resource productivity" che espone in profondità le metodologie e i risultati del lavoro.

Nella

figura seguente

sono indicate le prime 15 misure, che assommano circa il 75% dei vantaggi in

termini di produttività totale delle risorse. Le prime tre opportunità

porterebbero circa un terzo del potenziale totale. Mentre ciascuna misura ha una

sola risorsa come obiettivo principale, ci sono spesso importanti benefici per

molteplici risorse, in particolare per il carbonio.

Queste 15

opportunità sono: Costruire l'efficienza energetica Produzione crescente delle grandi aziende Riduzione degli sprechi alimentari Ridurre le perdite di acqua potabile Densificazione urbana (che migliora l'efficienza dei trasporti) Una maggiore efficienza energetica nel settore del ferro e dell'acciaio Rendimenti crescenti delle piccole aziende agricole Aumentare l'efficienza dei carburante per i trasporti Aumento della penetrazione dei veicoli elettrici ed ibridi Riduzione del degrado del suolo Migliore efficienza negli usi finali dell'acciaio Aumentare il recupero del petrolio e del carbone Migliorare le tecniche di irrigazione Trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia e alle vie d'acqua Il miglioramento dell'efficienza delle centrali elettriche

5. Ulteriori sforzi sono poi necessari per affrontare i cambiamenti climatici e l'accesso universale all'energia. Il semplice rilancio della produttività non sarebbe sufficiente a conseguire il contenimento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera entro i 450-ppm. A questo fine le emissioni di carbonio dovrebbero essere ridotte da 48 Gt/anno a 35 Gt/anno nel 2030. Per mettere in atto questo piano, in funzione della velocità dello sviluppo tecnologico nelle energia rinnovabili, dovrebbero essere investito nei prossimi due decenni da 260 a 370 miliardi di dollari l'anno. Questa cifra corrisponde ad appena il 60-90% dei sussidi oggi erogati ai combustibili fossili e potrebbe anche consentire una riduzione degli investimenti per l’adattamento. L’accesso universale all’energia consente a tutte le persone l'accesso ad un’energia pulita, affidabile e a prezzi accessibili per cucinare, riscaldarsi, per l’illuminazione la comunicazione e gli usi produttivi. Occorrerebbero da 250 a 500 kilowattora per persona e per anno che costerebbero circa 50 miliardi di dollari all'anno per i prossimi due decenni. 6. Il Rapporto argomenta autorevolmente che affrontare l’agenda per la disponibilità delle risorse richiede anzitutto la rinuncia ai pregiudizi nelle sedi istituzionali, nelle amministrazioni e nelle imprese. 7. Dall’altra parte le imprese devono riflettere su come adeguare la strategia per tener conto di una del tutto nuova modalità green di uso delle risorse ed anche sui rischi e sulle opportunità ad essa connessi.

TORNA

SU

Marzo 2010: LE ORIGINI DELLA CRISI ECONOMICA ED

AMBIENTALE

di Edo Ronchi, marzo 2010 La Grande

Recessione del 2008-2009 è stata innescata dall’esplosione di alcune bolle

speculative finanziarie.

Nella crisi finanziaria vi sono state responsabilità accertate sia di singoli

speculatori che hanno ingannato i mercati e i risparmiatori. Partendo da

presupposti culturali spesso diversi, si va affermando una convinzione: per

avviare uno sviluppo durevole è oggi necessario puntare su uno sviluppo

ecologicamente sostenibile. Per una ragione fondamentale: le risorse

ambientali sono diventate scarse.

I redattori propongono all'attenzione dei lettori due preziosi contributi, per certi versi simmetrici, per altri versi concorrenti. Il problema trattato è il rapporto tra democrazia e sostenibilità nel quadro della crisi. Lo affronta il nostro Carlo Donolo con accenti originali a partire dal profondo della cultura europea, riferendosi alle nostre società capaci pur se non ancora sostenibili, alle prese con la crisi più grave del dopoguerra e con le chiavi di soluzione, prima fra tutte la green economy. Lo affronta Amartya Sen nella sua lectio magistralis tenuta a Roma nel maggio 2010. E' il punto di vista di un economista liberale dello sviluppo che guarda dalla angolazione delle società in transizione, non tutte approdate alla democrazia ma tutte consapevoli del problema dei limiti e protagoniste nel movimento internazionale per lo sviluppo sostenibile. Poichè Amartya Sen non ha ancora autorizzato la traduzione, il testo in inglese che presentiamo va considerato "fatto in casa" e, se talvolta potrà essere impreciso, costituisce certamente una lettura preziosa. FEBBRAIO 2010: PROVE E DILEMMI DELLA SOCIETA' DEMOCRATICA per parole chiave di Carlo Donolo, luglio 2010

I beni comuni globali poi come res nullius sono stati assoggettati a una persecuzione feroce (emblematico il caso dei cetacei, ma oggi ancor più il caso delle foreste pluviali o delle zone umide). Si pone allora una questione impolitica: come devono essere rappresentati questi beni in un processo rappresentativo? Qui la democrazia attuale mostra tutti i suoi limiti. I beni comuni sono presenti nel processo rappresentativo tramite le menti umane che li collocano nel frame dei loro interessi ed identità. La politica lavora su questi ultimi e intravvede i beni comuni solo occasionalmente: se c'è tempo e denaro avanzato, se pensare ai beni comuni non danneggia interessi o identità. Ma nulla può frenare il corso aggressivo della mercificazione, appropriazione e monetarizzazione. Tanto meno lo vogliono in fondo i governi democratici che devono far quadrare i bilanci. E tuttavia, la questione è posta. Si deve trovare una modalità non riduttiva di rappresentazione-rappresentanza dei beni comuni (qui li prendo a epitome della questione ambientale e della sostenibilità) nei “parlamenti” democratici. Non solo questi universi di beni comuni non sono attualmente rappresentati – se non blandamente e compatibilmente con molte altre cose meno importanti ma più urgenti – ma si consideri che, come è noto, la democrazia fa fatica a rappresentare le future generazioni. Questo tema è fondante per la nozione di sostenibilità, ma è stato anche ben approfondito in filosofia morale, diritto costituzionale e teoria sociale. Solo la sostenibilità a partire da oggi può garantire questo contesto decisionale aperto. Altrimenti quando diciamo che quegli interessi non sono conoscibili e quindi non rappresentabili nel processo democratico dobbiamo dire che non vogliamo garantire alle future generazioni neppure le misere chance che abbiamo avuto noi. Inoltre il ciclo politico è condizionato da quello economico, e quindi per le riforme bisogna aspettare il momento fortunato, alquanto raro, di una felice congiunzione dei due cicli. Sembra però che in futuro ciò sia difficile da ripetere come nei 30 gloriosi. Si potrebbe rovesciare allora la saggezza corrente ed assumere invece le situazioni di crisi come opportunità di innovazione qualche paese lo fa (magari la Cina stessa). La politica dovrebbe cominciare a sospettare che il vecchio adagio va rovesciato: non “con la crescita del PIL ci saranno le risorse per sistemare tutti i guai”, ma viceversa che “se non inizi a sistemare ora i guai non potrai avere più nessuna crescita del PIL”. La green economy è una modalità di fare business con la sostenibilità e precisamente con l'offerta di soluzioni che: riducono gli impatti, il consumo di materie prime ed energia, riducono i costi di trasporto, l'ingombro degli imballaggi, con tecnologie e processi che permettano se non di chiudere i cerchi almeno di abbattere di un ordine di grandezza le quantità degli inquinanti e degli impatti aggregati. Questa è una via maestra – nel contesto di economie avanzate e di democrazie pluraliste – e dovrebbe funzionare. Una parte del made in Italy e delle distrettualità può ben riciclarsi su questo terreno e in parte lo sta facendo, malgrado o grazie alla crisi ... (> Leggi o scarica il testo completo). MAGGIO 2010: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND OUR RESPONSIBILITIES by Amartya Sen, Rome, may 2010

Ma che dire dell'istituzione democratica? Che differenza può fare? La democrazia comporta processi decisionali partecipativi da parte dei cittadini di oggi, ma le vite che possono essere più colpite dal danno ambientale, sono quelle degli uomini del futuro. Essi non sono, ovviamente, membri partecipanti della governance democratica di oggi. Come può l'attuale generazione riflettere sulle sue responsabilità per la gente del futuro? Circa i gravi problemi della generazione presente, l’analisi economica ha mostrato che la povertà e le carestie possono essere facilmente prevenuti con l'azione pubblica, dato che le carestie non sono inevitabili, anche con una ridotta disponibilità pro capite di cibo. La questione che si pone, quindi, è quella di influenzare la politica pubblica. Come influisce la democrazia sulla politica pubblica corrente? Nella storia delle terribili carestie nel mondo, non vi è alcun caso in cui si sia verificata una carestia in un paese che è indipendente ed ha una democrazia che funziona, con i partiti di opposizione che operano liberamente, ed una stampa senza censura. Democrazie con libero dibattito pubblico e assenza della censura governativa, forniscono i mezzi per il perseguimento della giustizia sociale in moltissimi campi, e rendere giustizia alla futura gente può essere un'efficace integrazione del libero impegno democratico. Aprire la discussione pubblica è un buon mezzo per mettere in campo le nostre responsabilità verso le generazioni future. Così la nostra responsabilità nel perseguire lo sviluppo sostenibile certamente comprende il ruolo dei cittadini di oggi per discutere la difficile situazione del mondo che si estende oltre la propria vita. I dibattiti non sono oggi intorno alla necessità di un accordo globale sul comportamento ambientale, ma riguardano la divisione dei costi e delle responsabilità nel la sfida globale. Siamo in grado di trarre vantaggio in tutto il mondo attraverso vincoli obbligatori per abbattere il livello di inquinamento globale. Ma diversi sono i punti di vista sul burden sharing dei costi della crisi e della transizione. Lo sviluppo sostenibile è diventato il tema dominante in gran parte della letteratura ambientale. L'idea ha ispirato anche alcuni protocolli internazionali di importanza rilevante per un'azione concertata, e motivato molti grandi raduni internazionali - come Rio de Janeiro nel 1992, Johannesburg nel 2002, e anche la conferenza sul riscaldamento globale a Copenaghen del 2009. Siamo chiamati a pensare non solo a perseguire la realizzazione dei nostri bisogni, ma più in generale, si tratta di mantenere - o ampliare - la nostra libertà (compresa la libertà di soddisfare le nostre esigenze). Così ridefinita, la libertà sostenibile può essere estesa dalle formulazioni classiche proposte dalla Brundtland e da Solow per includere la conservazione e, quando possibile espandere, le libertà sostanziali e le capacità degli uomini di oggi "senza compromettere la capacità delle generazioni future" per avere altrettanta o maggiore libertà. Il significato della nostra vita non può essere confinato nel piccolo ambito del nostro tenore di vita, o dell’appagamento dei nostri bisogni. Certo, abbiamo i nostri bisogni, ma la nostra qualità umana ci può portare ben oltre.... (> Leggi o scarica il testo completo) AGOSTO 2010: ALLA RICERCA DELLE SOLUZIONI: DALLA FRANCIA IL PROCESSO DI GRENELLE E IL RAPPORTO STIGLITZ di Paolo degli Espinosa, Agosto 2010

La legislazione partecipata Grenelle è il primo “ponte” storicamente disponibile che possa collegare la “politica ambientale” con le necessità, come dice Giorgio Ruffolo (GazzettAmbiente, n. 4, pag. 5) di “un modello nuovo, alternativo, di produzione e consumo, obiettivo non perseguibile senza il largo consenso della collettività e un coerente apprestamento delle risorse necessarie”. Resta tuttora aperto, anche dopo l’avvio di Grenelle, il problema del benessere individuale, quindi della “rotazione” delle esigenze in accordo con Stiglitz. La legislazione Grenelle,non provvede esplicitamente al cambiamento della impostazione dell’economia e ad una innovazione, realistica e incisiva, del benessere. Quando nel 2007 è stato avviato il processo Grenelle, il Rapporto Stiglitz-2009 non era ancora stato pubblicato, quindi Grenelle non poteva tenerne conto. Poteva bensì dare più peso e più strumenti al tema del cambiamento delle esigenze, già ben noto. Si può anche osservare, reciprocamente, che il rapporto Stiglitz, da parte sua, avrebbe potuto citare il processo Grenelle come terreno di sperimentazione e di intervento della nuova impostazione dell’economia e del benessere .... (> Leggi o scarica il testo completo). GIUGNO 2010: UNA CRISI COGNITIVA Considerazioni sullo stato della società italiana

di Carlo DonoloDa tempo quando si riflette sulla

società italiana si fa ricorso alla parola crisi. E' un termine generico

che fa pensare all'esistenza di problemi seri. Ma quali? Siamo abituati a

parlare di crisi economica, specie nell'ultimo anno, ma del resto anche

come fenomeno ricorrente. Di crisi sociale, di crisi politica, pensando

all'instabilità dei governi, delle stesse maggioranze e colazioni. In primo luogo l'economia, in

genere, e più specificamente il debito pubblico, il mercato del lavoro, lo

stato di salute delle imprese. I sentimenti collettivi sono ambivalenti al

riguardo. Che ci sia crisi vuol dire in primo luogo “le cose che non

vanno” o che addirittura vanno sempre peggio: si pensa al reddito ai

consumi all'occupazione, giovanile ma non solo, dato che ora anche molti

adulti sono a rischio. Si pensa in termini di sicurezza urbana, di perdita

di certezze, e il diffuso disorientamento (non si sa da dove venga e dove

vada questa crisi, sebbene certamente ci travolga), fa propendere per la

ricerca di rassicurazioni vicine, tra famiglia, localismo e corporativismo

...

|

Continuare a

scommettere su una crescita veloce potrebbe rivelarsi un terribile azzardo anche

economico. Così come continuare a credere che il benessere possa venire solo da

elevati tassi di crescita. La sostenibilità ecologica è diventata una “preoccupazione

centrale” perché “pone la sfida di definire se, almeno, l’attuale livello

di benessere potrà essere mantenuto nelle future generazioni”. Cominciano ad

essere diffusi forti dubbi sul fatto che l’aumento del benessere sia prodotto

dalla corsa al consumo. Il consumo responsabile ed ecologico, il risparmio

energetico, l’uso di energie e di risorse rinnovabili, il riciclo si vanno

ora estendendo e rappresentano una parte di crescente importanza anche per i

mercati. Il cambiamento, sollecitato da questa crisi, verso una nuova

economia, più stabile, più sobria ed ecologicamente più sostenibile, offre anche

grandi possibilità di sviluppo di nuove attività, di imprese e di occupazione.

Le offre a chi le sa vedere e cogliere ... (>

Continuare a

scommettere su una crescita veloce potrebbe rivelarsi un terribile azzardo anche

economico. Così come continuare a credere che il benessere possa venire solo da

elevati tassi di crescita. La sostenibilità ecologica è diventata una “preoccupazione

centrale” perché “pone la sfida di definire se, almeno, l’attuale livello

di benessere potrà essere mantenuto nelle future generazioni”. Cominciano ad

essere diffusi forti dubbi sul fatto che l’aumento del benessere sia prodotto

dalla corsa al consumo. Il consumo responsabile ed ecologico, il risparmio

energetico, l’uso di energie e di risorse rinnovabili, il riciclo si vanno

ora estendendo e rappresentano una parte di crescente importanza anche per i

mercati. Il cambiamento, sollecitato da questa crisi, verso una nuova

economia, più stabile, più sobria ed ecologicamente più sostenibile, offre anche

grandi possibilità di sviluppo di nuove attività, di imprese e di occupazione.

Le offre a chi le sa vedere e cogliere ... (>

Finora il futuro della democrazia e quello

della sostenibilità hanno marciato per lo più separati, forse non del tutto

nei fatti, ma certo nelle riflessioni pubbliche ed anche nelle analisi

scientifiche. Si dà per scontato che la democrazia sia capace di trattare

questioni di sostenibilità, e che la sostenibilità trovi il suo ambiente

favorevole proprio in contesti democratici. Ci deve essere del vero, ma le

cose non sono così semplici come vorremmo. Ma qui ci poniamo specialmente il

problema di come le democrazia radicate a scala nazionale si comportano a

fronte della crisi ambientale e dei dilemmi della sostenibilità. La

sostenibilità diventa il test decisivo della capacità di governo democratico

dei processi. La democrazia come regime politico ha mutuato dall'economia,

da cui sostanzialmente dipende, i tempi brevi della valorizzazione. In

economia il tasso di sconto sul futuro è molto alto, ovvero gli interessi

generati in futuro valgono molto meno di quelli prossimi. La politica è

diventata subalterna al punto da accogliere lo stesso criterio. Ma la

sostenibilità è questione appunto di assegnare agli stati futuri del mondo

valori alti e non bassi. Nelle costituzioni tutto ciò viene detto. Le

pratiche democratiche non seguono. La sostenibilità non è il tema tra gli

altri, che si aggiunge alla lista degli interessi da servire, ma è il tema

che definisce gli altri. Nel contesto del climate change questo sta

diventando una verità insieme drammatica e lapalissiana.

Finora il futuro della democrazia e quello

della sostenibilità hanno marciato per lo più separati, forse non del tutto

nei fatti, ma certo nelle riflessioni pubbliche ed anche nelle analisi

scientifiche. Si dà per scontato che la democrazia sia capace di trattare

questioni di sostenibilità, e che la sostenibilità trovi il suo ambiente

favorevole proprio in contesti democratici. Ci deve essere del vero, ma le

cose non sono così semplici come vorremmo. Ma qui ci poniamo specialmente il

problema di come le democrazia radicate a scala nazionale si comportano a

fronte della crisi ambientale e dei dilemmi della sostenibilità. La

sostenibilità diventa il test decisivo della capacità di governo democratico

dei processi. La democrazia come regime politico ha mutuato dall'economia,

da cui sostanzialmente dipende, i tempi brevi della valorizzazione. In

economia il tasso di sconto sul futuro è molto alto, ovvero gli interessi

generati in futuro valgono molto meno di quelli prossimi. La politica è

diventata subalterna al punto da accogliere lo stesso criterio. Ma la

sostenibilità è questione appunto di assegnare agli stati futuri del mondo

valori alti e non bassi. Nelle costituzioni tutto ciò viene detto. Le

pratiche democratiche non seguono. La sostenibilità non è il tema tra gli

altri, che si aggiunge alla lista degli interessi da servire, ma è il tema

che definisce gli altri. Nel contesto del climate change questo sta

diventando una verità insieme drammatica e lapalissiana.  La

sostenibilità non è un argomento nuovo.

La

sostenibilità non è un argomento nuovo.  Per il suo carattere plurisettoriale,

integrato, economicamente strumentato, il processo Grenelle appare molto

più ampio e incisivo rispetto ai procedimenti “deboli”, perché

tendenzialmente marginali ed episodici dell’Agenda 21 o alle

strumentazioni altrettanto “deboli” dei ministri e assessori con

delega all’ambiente - ma non all’energia – collocati ai vari livelli

istituzionali.

Per il suo carattere plurisettoriale,

integrato, economicamente strumentato, il processo Grenelle appare molto

più ampio e incisivo rispetto ai procedimenti “deboli”, perché

tendenzialmente marginali ed episodici dell’Agenda 21 o alle

strumentazioni altrettanto “deboli” dei ministri e assessori con

delega all’ambiente - ma non all’energia – collocati ai vari livelli

istituzionali.